2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年に出版された研究成果へ。

2023年に出版された研究成果

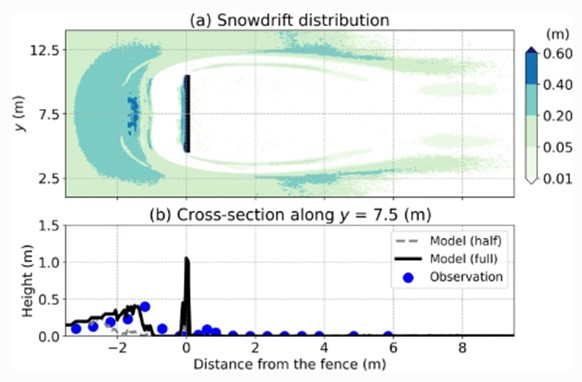

LBM吹きだまりモデルと観測の結果の比較(Tanji et al., 2023)

【要旨】この研究では、数値モデルを用いて1回の吹雪イベントに相当する吹きだまり分布の再現実験を行った。モデルは、格子ボルツマン法によるLarge-eddy simulationを使った流体計算部と、従来の移流アルゴリズムで代表雪粒子をラグランジュ的に追跡した雪粒子計算部とで構成されている。モデルの流入条件として弟子屈町で観測された4時間の吹雪イベントにおける風分布を使用することで、モデルで推定された吹きだまり分布と、この吹雪イベントで実際に観測された吹きだまり分布とを比較した。このモデルは、並列化によって現実的な領域における吹雪1イベントの吹きだまり分布の推定を可能にしている。こうしてアップグレードしたモデルの結果は、3次元フェンスの中央で観測された吹きだまりのピークとその高さを定量的に再現した。

【出版論文】Tanji, S., M. Inatsu, and Y. Harada, 2023: Comparison of the LBM snowdrift model output with observation results. Progress in Earth and Planetary Science, 8, 57.

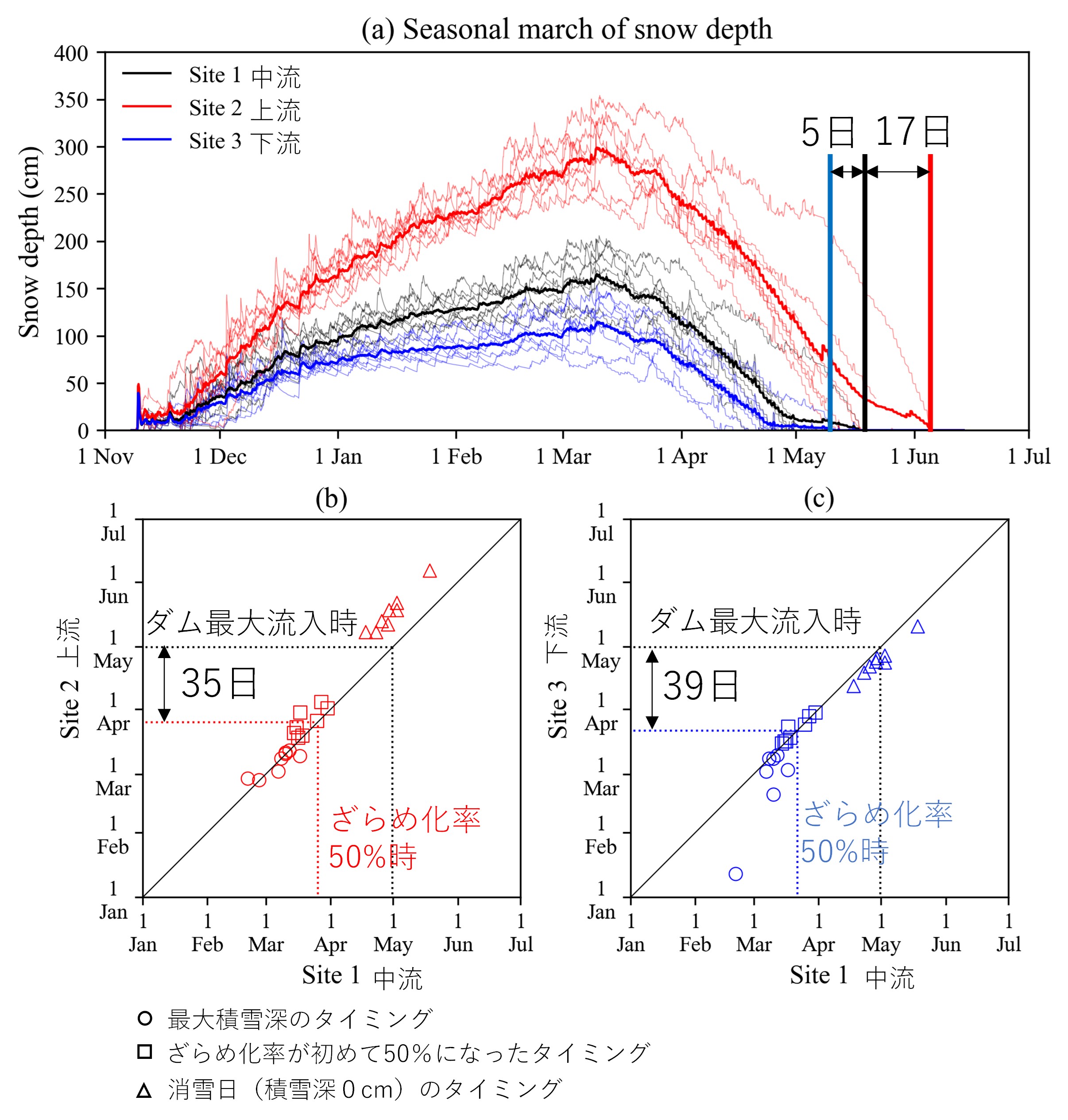

定山渓ダム流域を対象とした積雪変質モデルに基づく融雪量の面的な推定(Taniguchi et al., 2023)

【要旨】本研究では,観測された気象データに基づいた物理的な積雪変質モデルSNOWPACKを定山渓ダム流域に適用し,雪質変化も含めた融雪分布を示した。一般的に積雪の観測は難しく,長期間の観測値は蓄積されていないのが常である。本研究では,8年間にわたる定山渓流域内での2点の観測値,流域全体の水収支,衛星データによる積雪域との比較により,SNOWPACKのシミュレーション結果が実態に即しているのか確認をした。レーダーアメダス解析雨量によって強制されたSNOWPACKによる実験では,上流側の標高が高い地域では積雪深の過小評価を示したが,流域の積雪環境をよく再現した。上流地点と下流地点では完全に融雪するのに22日の差がある一方で,ざらめ雪に変化するタイミングには差が見られず,全層がざらめ雪に変化してから35~40日後にダム流入量がピークを示すことが分かった。これらのことから,融雪水のダム流入予測においてざらめ雪の観点から示すことで,予測のリードタイムを延長できる可能性を示唆した。この結果は融雪期の治水対策や効率的な水資源量の供給をする上で重要となる,ダム流域への融雪水の流入予測に貢献できる。

【出版論文】Taniguchi, Y., Y. Katsuyama, M. Inatsu, and T. Yamada, 2023: Snow melting estimate in the Jozankei dam basin based on snowpack simulation. Scientific Online Letters on the Atmosphere, 19, 274–281, doi:10.2151/sola.2023-036.

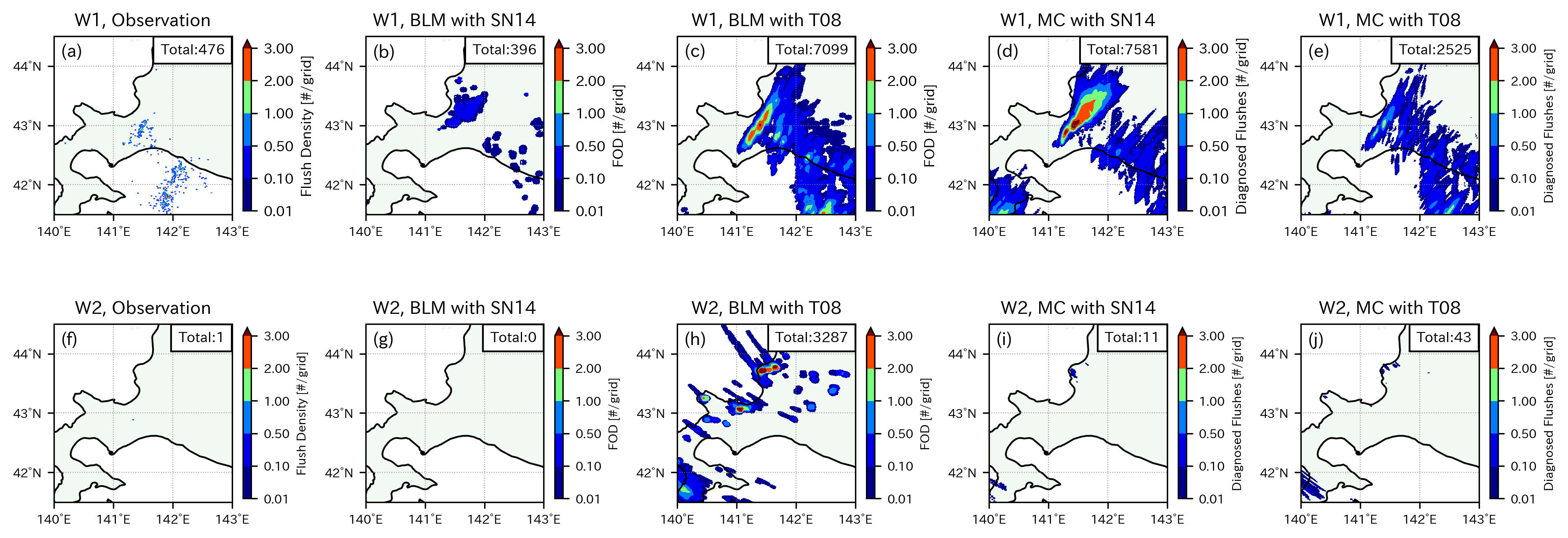

気象雷モデルの優位性の評価(Tomioka et al., 2023)

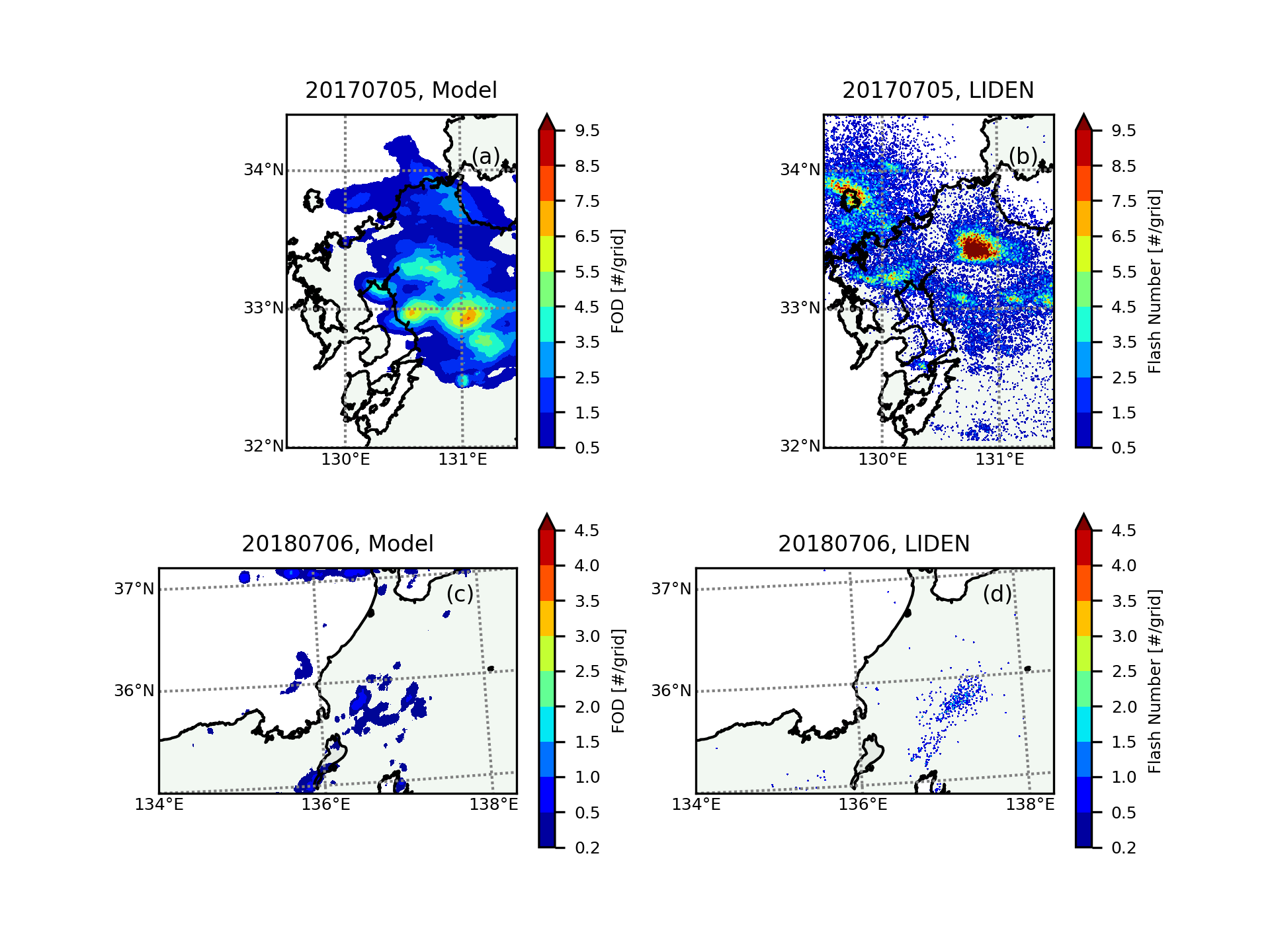

【要旨】本研究では、日本の夏季と冬季の発雷事例について、気象雷モデルで数値実験を行いその性能を評価することで、雷予測における気象雷モデルの優位性を検討した。性能の評価は、気象雷モデルによる雷の予測、数値モデルによる雷の経験的な診断手法、及び雷の地上観測の結果の比較により行った。 実験の結果、気象雷モデルは診断手法と比較して、雷の水平分布の再現性能や観測との時間相関に有意な差は見られなかったものの、雷頻度の予測においてより優れた性能を示した。 また、気象雷モデルの雲微物理モデルに対する感度を調べるために、2モーメントスキームと1モーメントスキームを用いた感度実験も行った。 その結果、気象雷モデルは2モーメントスキームでは観測された雷をよく再現したのに対し、1モーメントスキームでは雷頻度を過大評価した。解析の結果、1モーメントスキームでは霰がより多く生成され、また仮定されている霰の落下速度が速いため、霰と雪又は氷晶の衝突による着氷電荷分離が活発になり、雷頻度が過大評価されたことが示唆された。以上より、2モーメントスキームを用いた気象雷モデルは、従来の雷予測手法と比較しても、特に雷の頻度の予測において有効であることが示された。

【出版論文】Tomioka, T., Y. Sato, S. Hayashi, S. Yoshida, and T. Iwashita, 2023: Advantage of bulk lightning models for predicting lightning frequency over Japan. Progress in Earth and Planetary Science, 10(60), doi:10.1186/s40645-023-00592-w

竜巻発生環境の将来変化(Kawazoe et al., 2023)

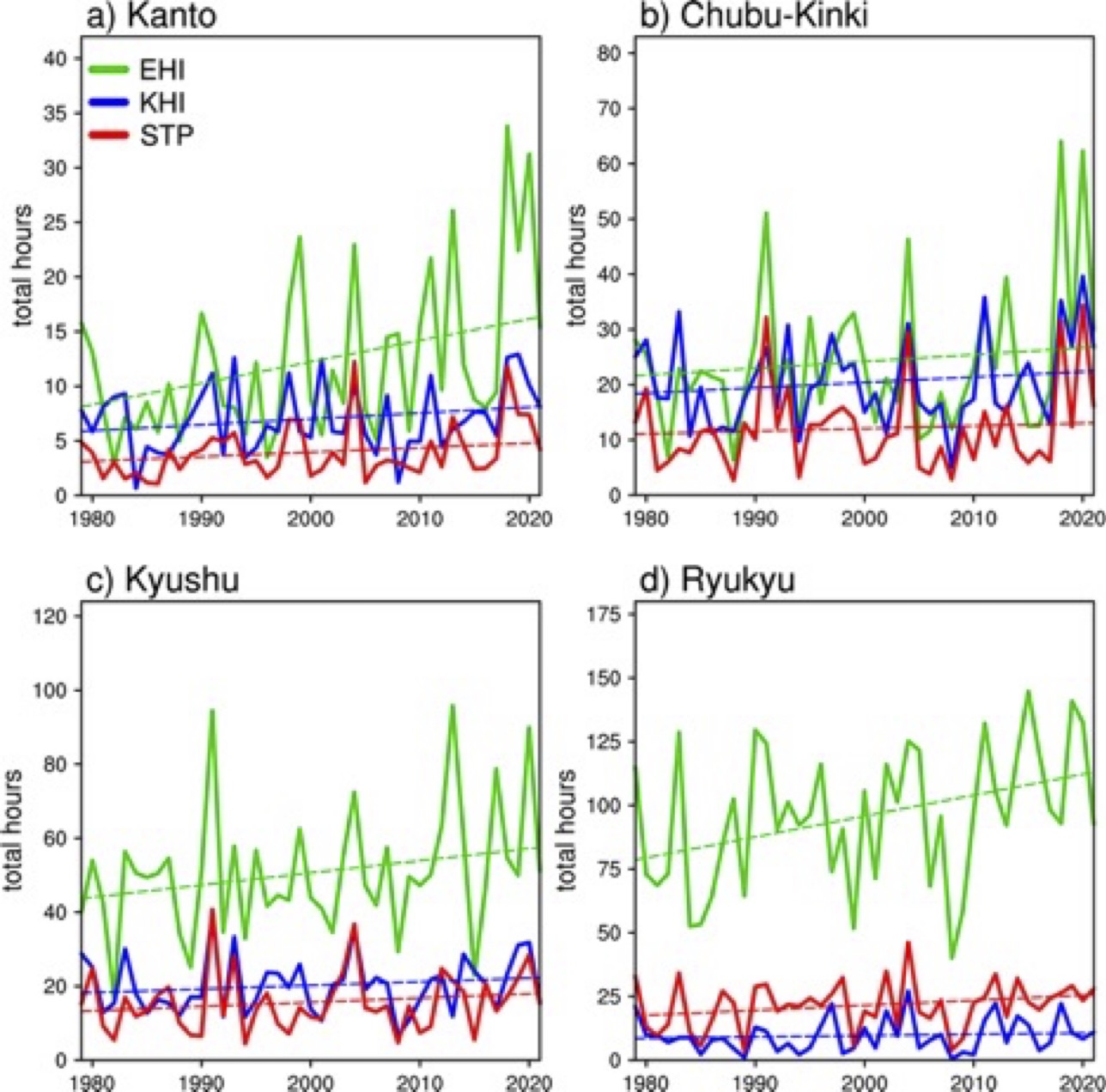

【要旨】本研究では、強い竜巻(藤田スケールF2以上、以降「F2+環境」)が発生する気象条件を特定し、近年のトレンド及び将来変化の解析を行った.まず、再解析データERA5を使用し、竜巻発生に関連する安定度やシアーの指数(例:対流有効位置エネルギーやヘリシティ)やそしてそれらを組み合わせた竜巻指数(Energy Helicity Index [EHI]やSignificant Tornado Parameter [STP])が竜巻強度の分類に効果的かを検証した.結果、竜巻指数が安定度やシアー等の指数個別に比べ、竜巻強度分類に効果的である事が示された.次に、竜巻指数から特定されたF2+環境の長期トレンドを、竜巻が多く報告されている地域を対象に行った.図1が示すように、例えばEHI指数では関東や九州、琉球でF2+環境の増加傾向が示されており、その要因としては近年大気の不安定傾向が続いていることが関係していることが示唆された.また、明確なトレンドが示されていない中部・近畿では、ここ数年で最も高いF2+環境頻度が示されている.最後に、将来F2環境の頻度がどのように変化していくかを大規模アンサンブル気候実験「d4PDF」の2℃昇温実験(~2040年相当)を用いて調べた.結果、使用した竜巻指数にばらつきがあるものの、日本全体でF2+環境が増えることが示されており、近年のトレンド同様に大気がより不安定になることが大きな要因だと分かった.

【出版論文】Kawazoe, S., M. Inatsu, M. Fujita, S. Sugimoto, Y. Okada, and S. Watanabe, 2023: Evaluation of tornadic environments and their trends and projected changes in Japan npj Climate and Atmospheric Science, 6, doi:10.1038/s41612-023-00524-x

気象雷モデルと化学輸送モデルを用いた雷起源の窒素酸化物に関する研究(Sato et al., 2023)

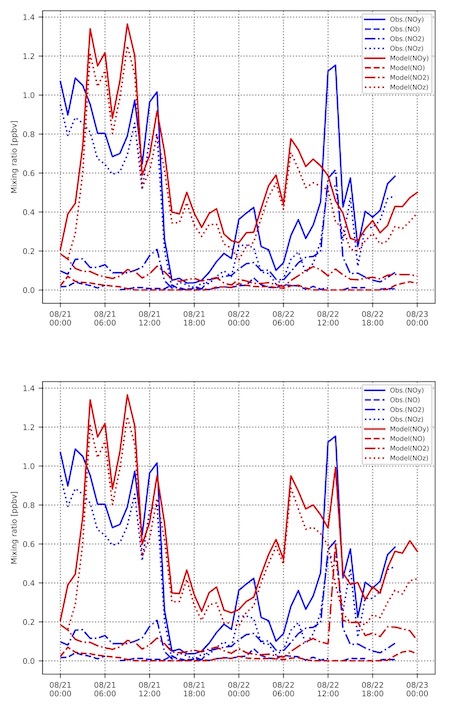

【要旨】本研究では、雷を直接計算する気象雷モデル(Bulk Lightning Model)と化学輸送モデルを結合した実験から、雷と雷起源の窒素酸化物(Lightning induced NOx: LNOx)を直接扱った数値実験ができる数値モデルの開発を行なった。開発したモデルを用いて、富士山山頂で観測された,総反応性窒素酸化物(NOy)の2017年8月22日に富士山山頂で観測された総反応性窒素酸化物(NOy)の再現実験を行なった。実験の結果,LNOxを考慮した場合は8月22日12〜13時頃に観測されたNOyのピークを再現できる一方、LNOxを考慮しない場合は、ピークは再現できなかった。このことから、8月22日12〜13時頃に観測されたNOyは風上の若狭湾周辺で発生した雷によって発生したNOx起源のであることが明らかになった。

【出版論文】Sato, Y., M. Kajino, S. Hayashi, and R. Wada, 2023: A numerical study of lightning-induced NOx and formation of NOy observed at the summit of Mt. Fuji using an explicit bulk lightning and photochemistry model Atmos. Environ. X, 18, doi:10.1016/j.aeaoa.2023.100218

2022年2月上旬に札幌市における記録的な大雪に関する解析(Honda, 2023)

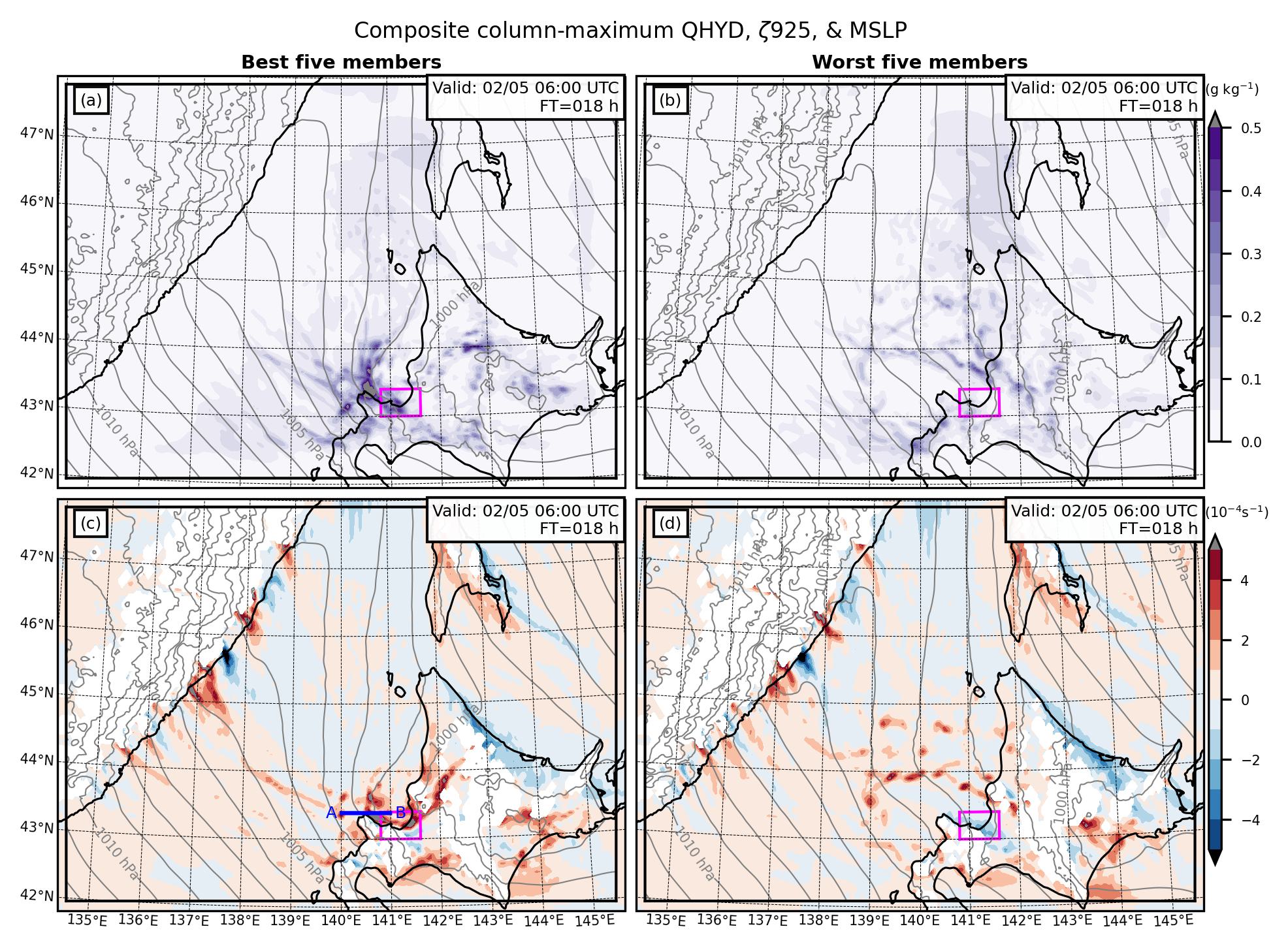

【要旨】2022年2月上旬に札幌市において記録的な大雪が発生した.本研究は,この大雪事例において重要なプロセスを僅かに初期値の異なる100個の気象予測を用いて調査した.札幌域における降雪予報の精度が高かった予報と低かった予報を比較したところ,日本海上で発達した小規模な渦状擾乱とそれに伴う降水システムが大雪をもたらしたことが示された.高精度な予報は,地表付近の東西温度勾配や上空の擾乱など,小規模な渦状擾乱の発達に適した環境場の特徴を持っていた.これらの環境場の特徴が今回の大雪を正確に予測する鍵となっていたと考えられる.

【出版論文】Honda, T., 2023: Development of a polar mesocyclone and associated environmental characteristics during the heavy snowfall event in Sapporo, Japan, in early February 2022 J. Geophys. Res. Atmos., 128, doi:10.1029/2022JD037774

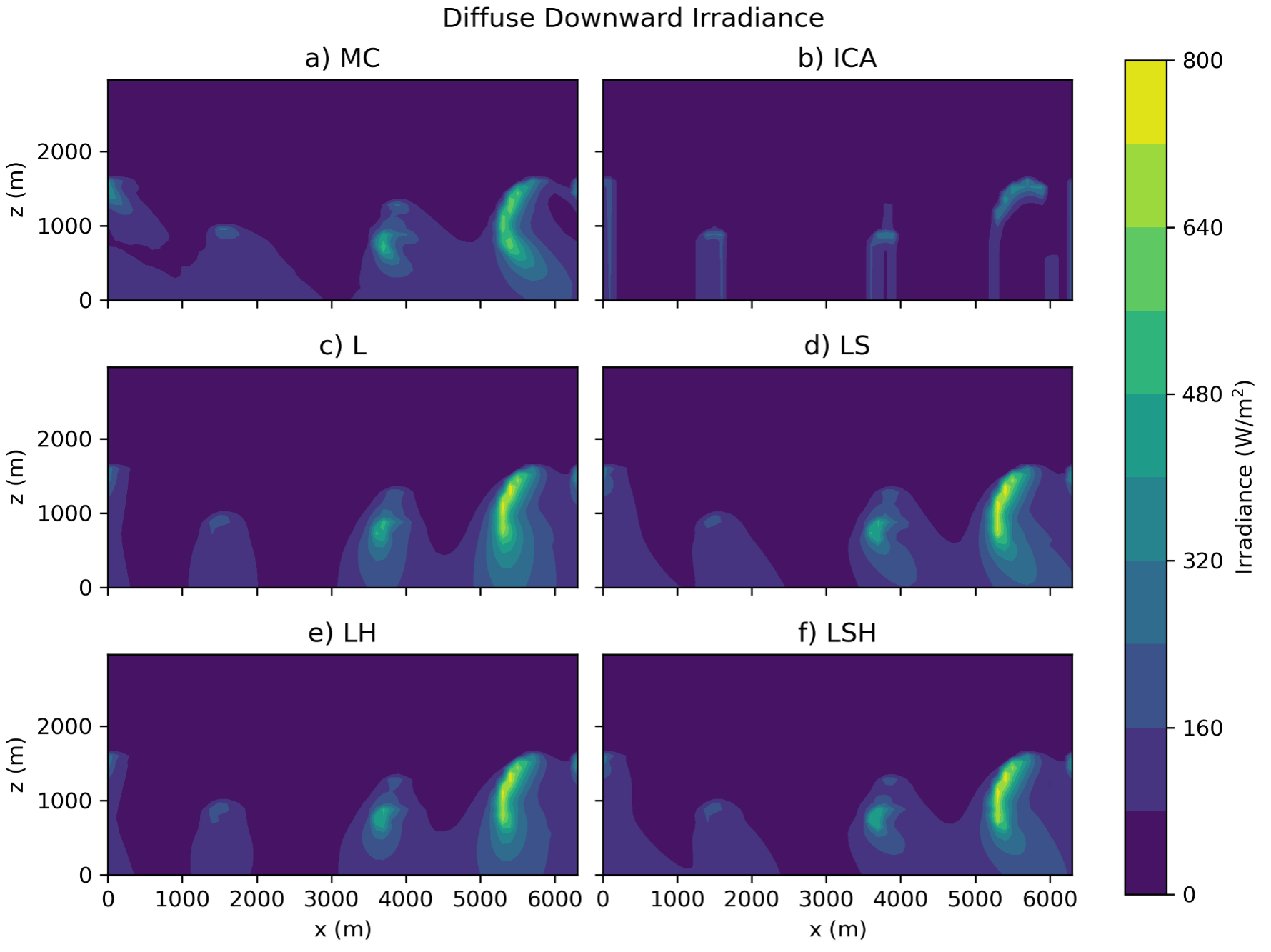

高解像度モデルのための3次元放射伝達モデルの開発(Hirata et al., 2023)

【要旨】本研究では、3次元放射伝達計算の数値気象モデルへの導入に向けて計算負荷が抑えられる方法として開発された、レイトレーシングの事前計算とルックアップテーブルを用いる計算手法における散乱光の計算バイアスを調べた。既存の手法で十分に表現できていなかった、太陽直達光方向と水平方向への放射伝達の表現を改善する補正項を新たに導入した。雲の理想実験の結果を用いて、補正を用いた場合と用いない場合で放射計算の結果を比較した結果、既存の手法に見られた鉛直方向の局所的な計算バイアスが補正によって緩和されることがわかった。この結果により、不均質な大気中における散乱光の3次元的な伝達を正確に表現するためには、2方向への放射伝達を適切に表現することが重要であることが示された。

【出版論文】Hirata, K., M. Sekiguchi, Y. Sato, and M. Inatsu, 2023: Biases in Shortwave Three-Dimensional Radiative Transfer Calculations for High-Resolution Numerical Models SOLA, 19, 50–5

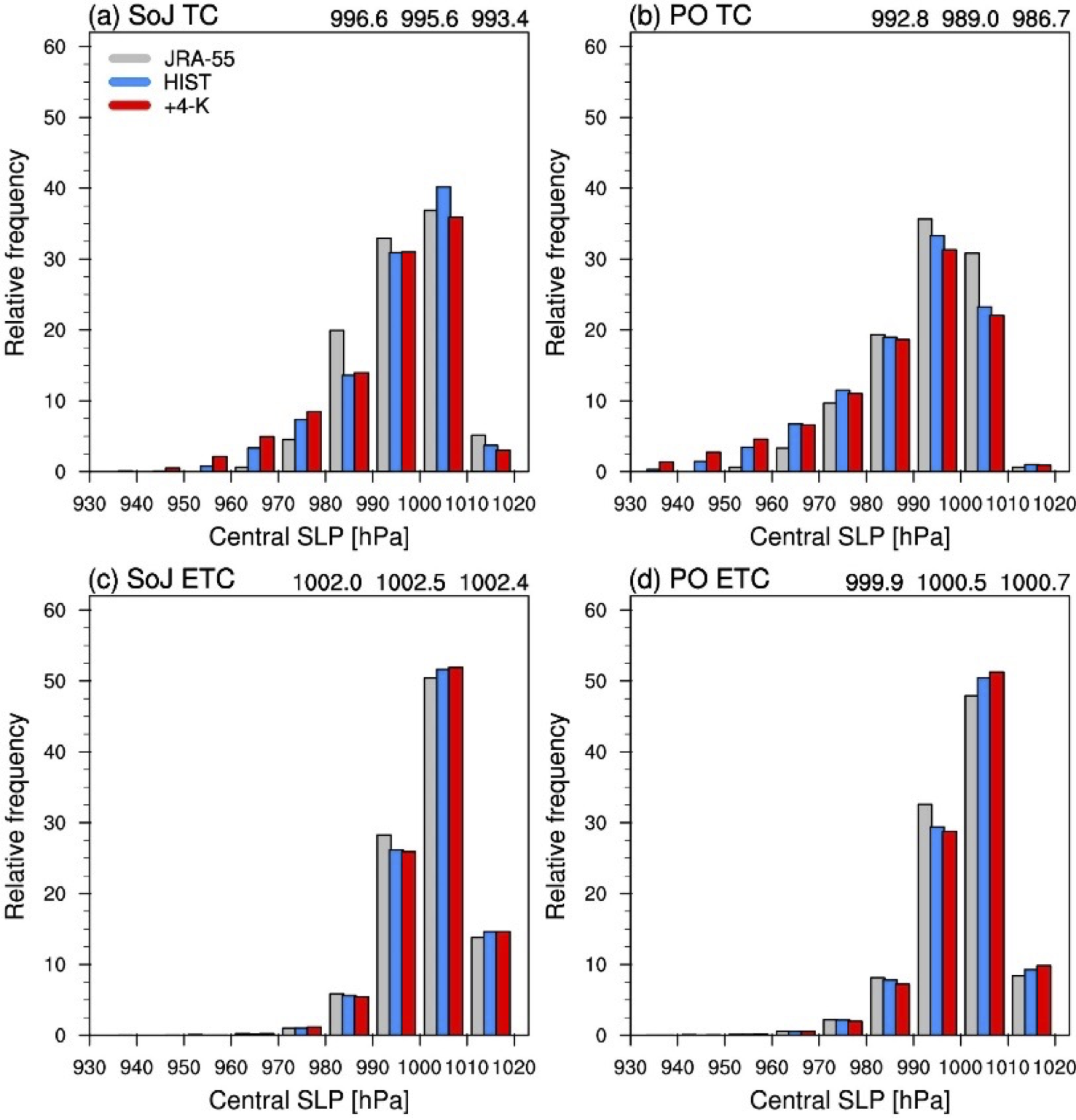

北海道において大雨をもたらす熱帯低気圧・温帯低気圧の温暖化解析(Kawazoe et al., 2023)

【要旨】本研究では、大規模アンサンブル気候実験「d4PDF」の過去実験と+4K昇温実験を使用し、北海道においての極端降水イベントをもたらす熱帯低気圧と温帯低気圧の温暖化検証を行った.低気圧分類には60 km解像度全球モデルを使用し、隣接閉領域トラッキング手法(NEAT;Inatsu 2009)を活用した.降水データは水平解像度約20 km領域気候モデルを対象に力学的ダウンスケーリングを施した5 km解像度データを使用した(Hoshino et al. 2020).結果から、将来北海道に接近する低気圧はより強い降水量を伴うことが示された.そのうち、熱帯低気圧による降水量増加は温帯低気圧に比べ高く、力学・熱力学的効果の影響に相違があることが示唆された.また、将来北海道に接近する熱帯低気圧の頻度は減少するものの、より勢力が強く、移動速度が遅く、面積が小さい熱帯低気圧の割合が増えることが明らかになった.一方、温帯低気圧の勢力及び移動速度は現在気候と大きな変化がなく、熱帯低気圧同様に面積が小さくなることが示された.

【出版論文】Kawazoe, S., M. Inatsu, T.J. Yamada, and T. Hoshino, 2023: Future changes in tropical and extratropical cyclones affecting Hokkaido and their related precipitation based on large-ensemble climate simulations. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 62, 341–359.

2022年に出版された研究成果

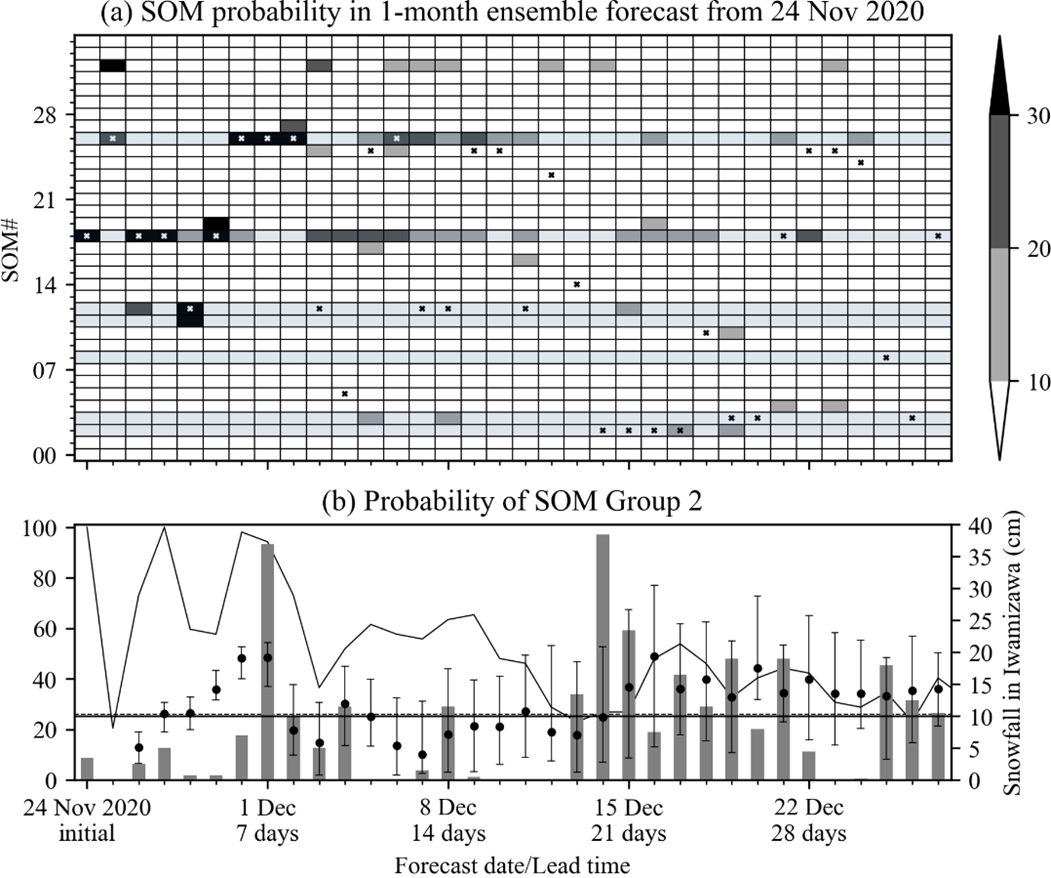

気象庁1ヶ月アンサンブル予報を用いた大雪予測解析(Kawazoe and Inatsu, 2022)

【要旨】2020-2021年冬期、岩見沢周辺の記録的大雪は大きな被害を及ぼした. このような大雪のインパクトを最小限に抑えるには、十分なリードタイムが極めて重要である. 本研究では気象庁1ヶ月アンサンブル予報結果を用いて、2019-2020年及び2020-2021年冬期の大雪日の予測可能性について解析を行った. ここでは、自己組織化マップ(SOM)を使用し、岩見沢で大雪日をもたらす複数の典型的な天気図パターンを明らかにした. これらのパターンをアンサンブル予報が予測することで、大雪の予測可能性を表すことができる. その結果、両冬季の大雪日は~10日まで高い確率で予測できることが示された. 特に2020-2021年の予測精度は極めて高く、2週間以上の予報でも大雪日の可能性が示されていた. また、この予測可能性は2017-2021年冬期でも同じ傾向が示された. これらの結果から、複数の天気図パターンを対象とすることで、大雪日を数週間前に予測できる可能性が示唆された.

【出版論文】Kawazoe, S., and M. Inatsu, 2022: Predictability of heavy snowfall days in western Hokkaido from JMA Operational 1-Month Ensemble Predictions using self-organizing maps. Scientific Online Letters on the Atmosphere, 18, 147–153.

2021年に出版された研究成果

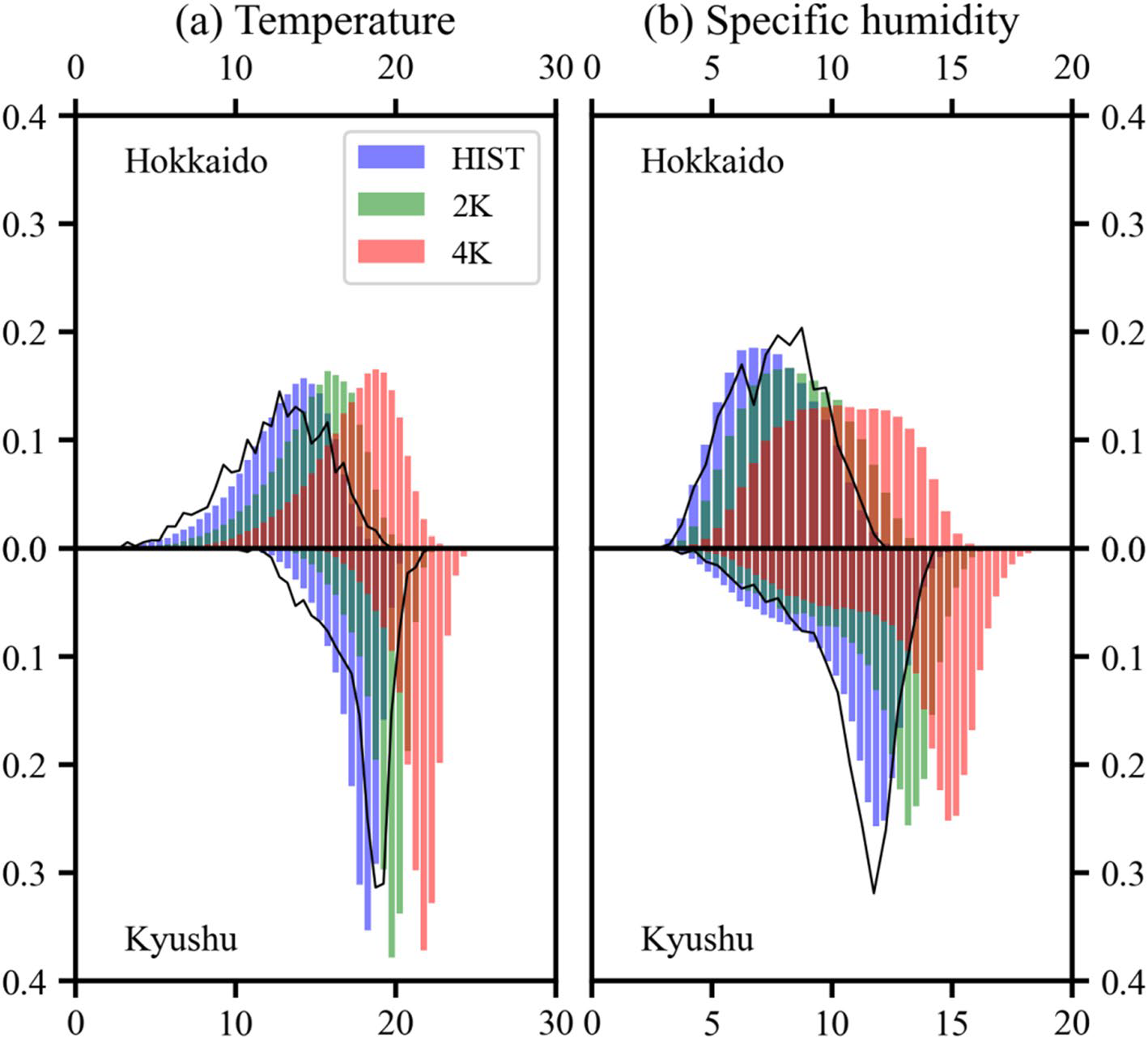

地球温暖化に対する北海道及び九州の夏季降水量 (Takabatake and Inatsu 2021)

【要旨】気候変動大規模なアンサンブルデータセットd4PDFには、60kmの解像度の大気大循環モデルの出力と20kmの解像度の日本領域の力学的ダウンスケーリングが含まれています。北海道と九州の違いに焦点を当てて、6〜8月の水蒸気量と降水量の増加、およびそれらの地球温暖化の応答について説明した。現在の気候では、北海道は涼しく乾燥しており、九州は暑く湿度が高い。本研究の結果、クラウジウス・クラペイロンの法則に従い、比湿が上昇したが、九州西部を除いて、循環変化により降水量の増加が抑制された。北海道の+4 Kの気候は、九州の現在の気候と同じくらい高温多湿になります(図)。ジェット気流の南向きシフトと小笠原高気圧の東向きシフトに関連した循環の変化は、九州東部を含む中央日本上の水蒸気フラックス収束を弱めた。非定常擾乱が湿度の上昇を打ち消したため、北海道全体で水蒸気フラックスの収束と降水量はあまり変化しませんでした。総降水量に対する熱帯低気圧の寄与は最大で10%であったため、熱帯低気圧の数の減少は、予測される降水量の変化を説明しなかった。

【出版論文】Takabatake, D., and M. Inatsu, 2021: Summertime precipitation in Hokkaido and Kyushu, Japan in response to global warming. Climate Dynamics, 58, 1671–1682

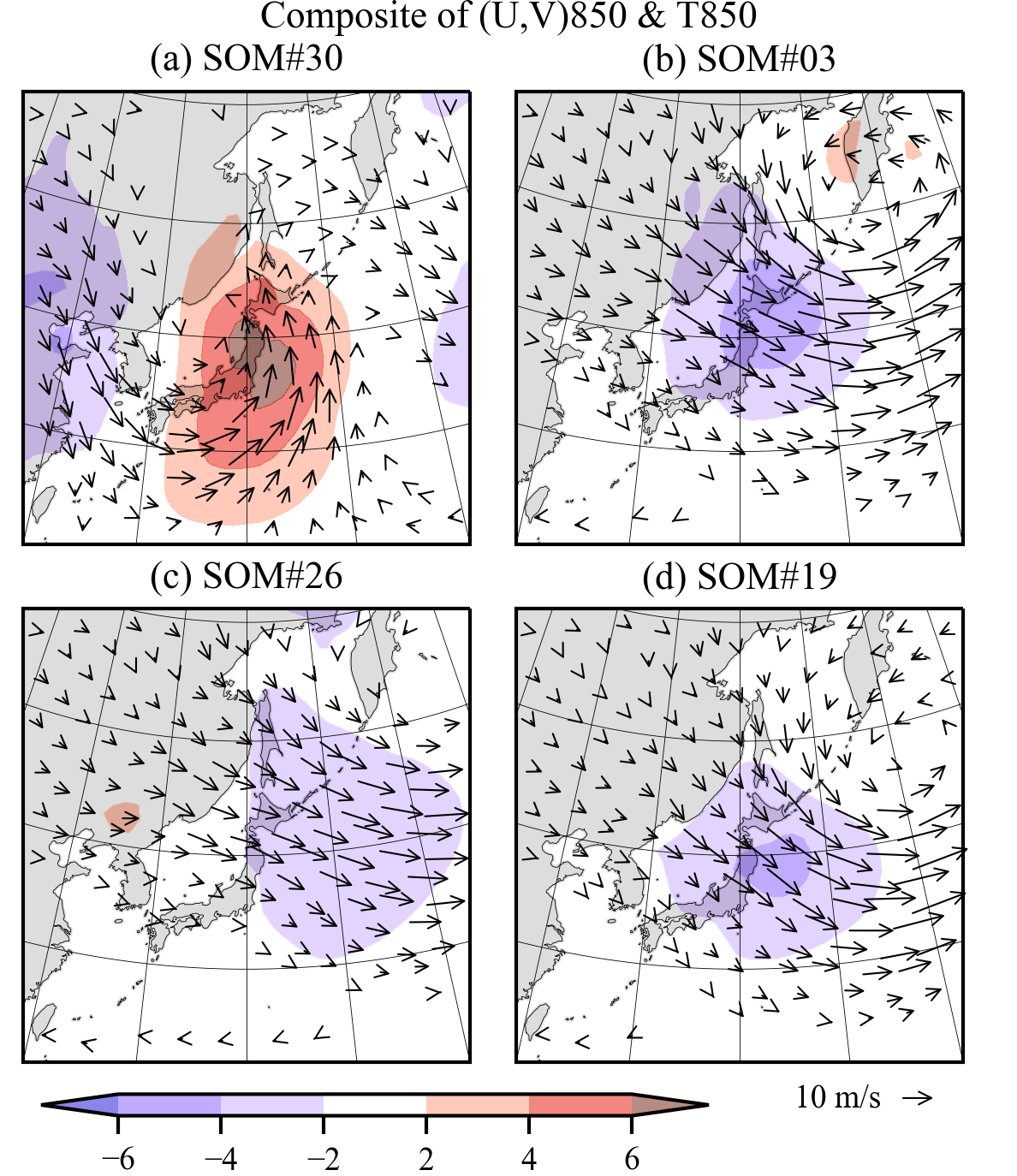

自己組織化写像を応用した北海道における豪雪トレンドと気候変動応答 (Inatsu et al. 2021)

【要旨】海面気圧偏差の自己組織化写像(SOM)を用いて、北海道における局地的な大雪の頻度、そのトレンド、および地球温暖化の応答を示した。ここでは、大雪日を、降雪量が水換算で10mmを超えた日と定義する。SOMによって、大雪日を3つの典型的な天気図分類できることが示された。1)北海道南岸の温帯低気圧の通過、2)西高東低の冬型の気圧配置、3)北海道のすぐ東にある低気圧偏差。グループ1とグループ2は、広尾(北海道南東部)と岩見沢(北海道西部)の大雪にそれぞれ関連し、札幌(北海道西部)の大雪はグループ3に関連していた。グループ2は負のWPパターンに対応しており、近年、頻度が増加傾向で、かつ将来予測でも頻度が増加することが明らかになった。SOMグループ2に関連する大雪日は、地球温暖化に伴う蒸発の増加と、天気図パターンの増加の結果として増加す。これは、SOMグループ1に関連する地点での大雪日の減少とは対照的である。

【出版論文】Inatsu, M., S. Kawazoe, and M. Mori, 2021: Trends and projection of heavy snowfall in Hokkaido, Japan as an application of self-organizing map. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 60, 1483; 1494.

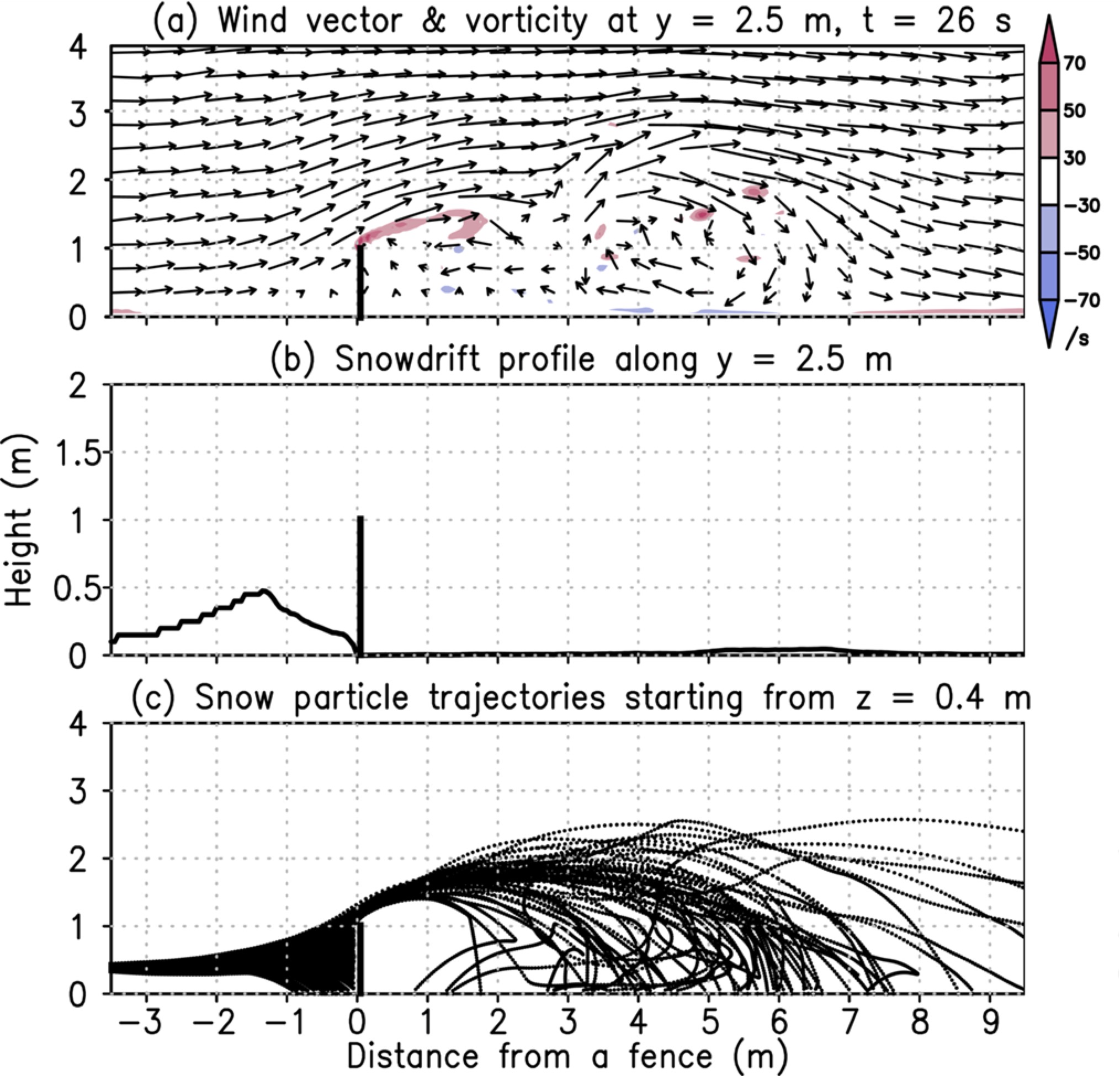

格子ボルツマン法を用いた吹きだまりモデルの開発 (Tanji et al. 2021)

【要旨】本研究では,防雪柵まわりに形成される吹きだまりの高さ分布を評価するために吹きだまりモデルを開発した.開発したモデルは,格子ボルツマン法を用いた数値流体計算モジュールと,先行研究の手法を用いて雪粒子の運動と堆積を計算する雪粒子モジュールから構成される.実験設定の計算領域は,free-slip境界条件の天井とnon-slip境界条件の底面から成るハーフチャネルである.流入境界条件は人工的に作成した流入変動風である.フェンスなし実験(対照実験),長さ無限のフェンス実験,長さ有限のフェンス実験の3つの実験を行った.すべての実験において,フェンスの方向は主風向に対して垂直とし,フェンスの中心が計算領域の中心に一致するように設置した.風のシミュレーションの結果,長さ無限のフェンスまわりではフェンス上端で強風が発生し,フェンスの風下で鉛直方向の渦が発生した.一方,長さが有限のフェンスの風下では,鉛直方向だけでなく水平方向にも渦が発生し,フェンス上端の強風が長さ無限のフェンスの上端に比べて弱くなった.吹きだまりの計算の結果,長さ無限のフェンスまわりでは,ほとんどの吹きだまりが風上で形成され,風下ではほとんど吹きだまりは形成されなかった.しかし,長さ有限のフェンスまわりでは,風上だけでなく,風下にも吹きだまりが形成された.これは,フェンスの端から剥離した水平渦に沿って雪粒子が移動し堆積したからである.よって,道路に発生する吹きだまりを防ぐためには,防雪柵はなるべく長くする必要があるという結論を得た

【出版論文】Tanji, S., M. Inatsu, and T. Okaze, 2021: Development of snowdrift model with the Lattice Boltzmann Method. Progress in Earth and Planetary Science, 8, 57, doi:10.1186/s40645-021-00449-0

2017/2018年冬季における北海道の吹雪発生マップの作成(丹治ら. 2021)

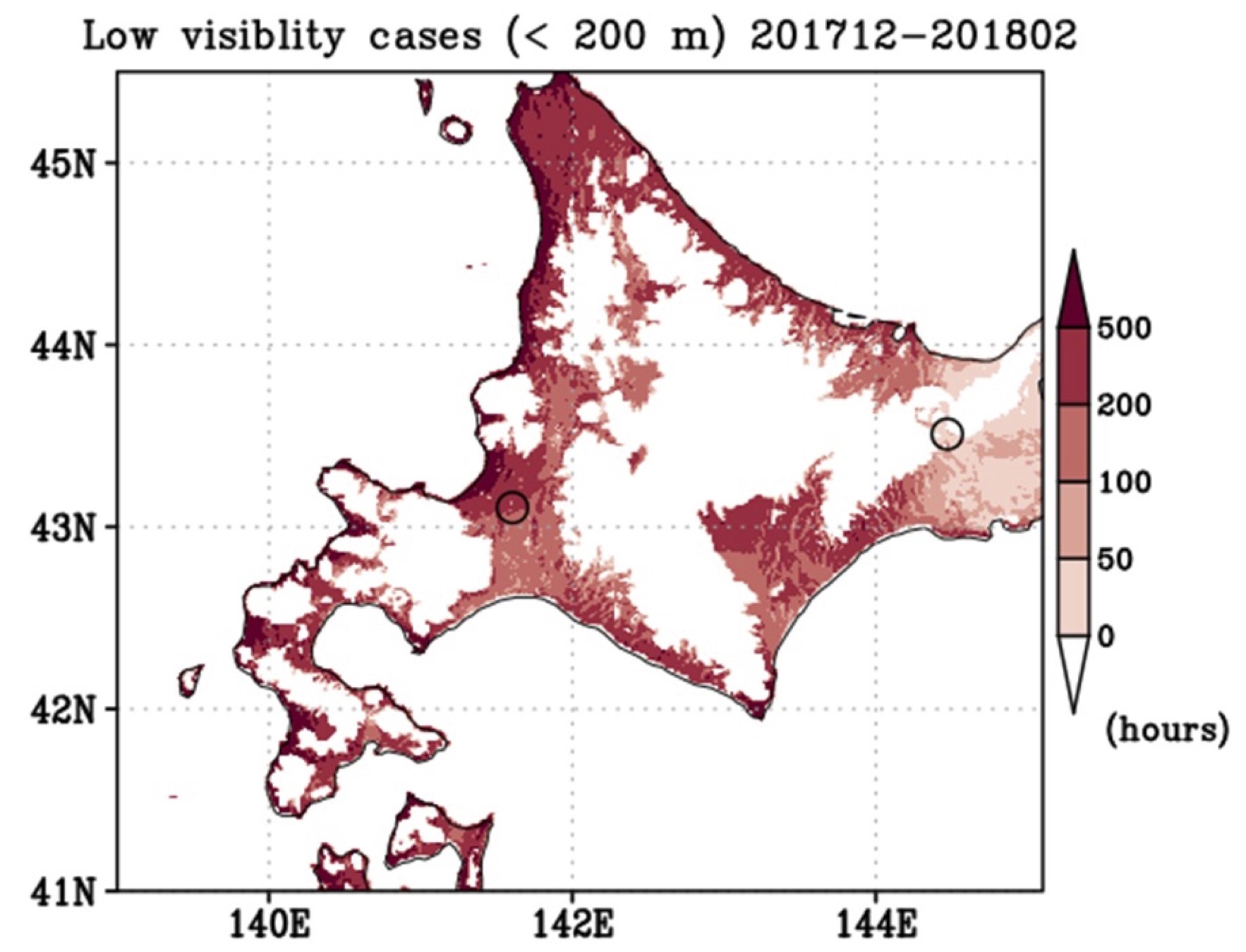

【要旨】本研究では,1km 解像度の気象データを用いて,2017/2018年の北海道で発生した吹雪による視程低下を計算し,吹雪発生マップを作成した.また,自己組織化マップ(SOM)を作成して冬季の日本付近における気圧偏差の分布を分類し,北海道で吹雪が発生したときの総観場の特徴を調べた.吹雪発生マップの作成には力学的ダウンスケーリング(DDS)を施した1km 解像度の気象データを,SOM の作成にはJRA-55 の60 年分の平均海面気圧のデータをそれぞれ使用した.作成した吹雪発生マップの結果,石狩平野や日本海側の海岸付近で吹雪が特に多かった.また,SOM による解析の結果,冬季の気圧偏差の分布は大きく分けて高気圧型,南岸低気圧型,西高東低型の3パターンに分類することができた.このうち,北海道で最も吹雪をもたらした気圧パターンは西高東低型であった.

【出版論文】丹治 星河, 稲津 將, 川添 祥, 佐藤 陽祐, 2021: 冬季における北海道の吹雪発生マップの作成 雪氷, 83(3), 275-284

気象雷モデルを用いた2つの豪雨の雷頻度の以外に関する研究(Sato et al. 2021b)

【要旨】本研究では雷を直接計算する気象モデル、気象雷モデルを用いて日本で発生した二つの豪雨に伴う雷頻度の違いを富岳を使った数値シミュレーションで再現することに初めて成功し、二つの豪雨の雷頻度の違いをもたらす原因を明らかにしました。

【出版論文】Sato, Y., S. Hayashi, and A. Hashimoto, 2021: Difference in the lightning frequency between the July 2018 heavy rainfall event over central Japan and the 2017 northern Kyushu heavy rainfall event in Japan Atmospheric Science Letters, e1067, doi:10.1002/asl.1067. 【プレスリリース】プレスリリース(北海道大学HP)

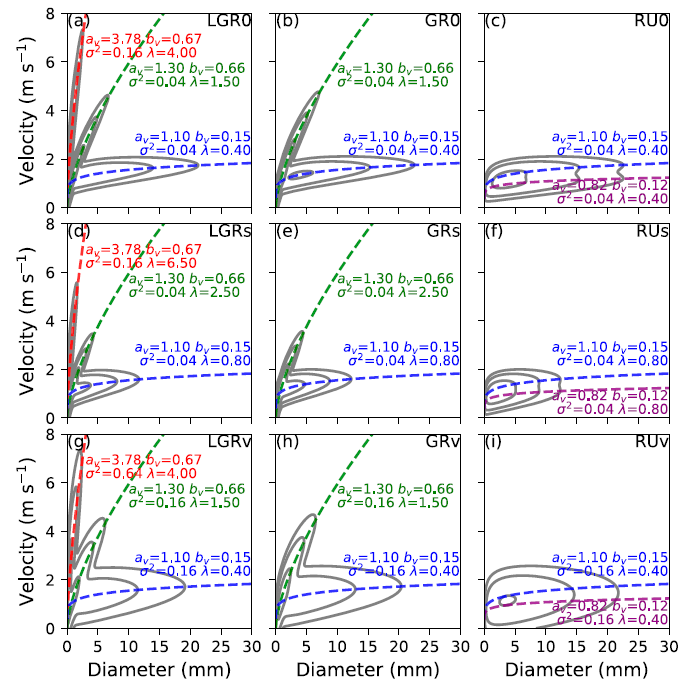

気象モデルを用いた北海道での冬季降雪イベントに対する雲微物理スキームの評価(Kondo et al. 2021)

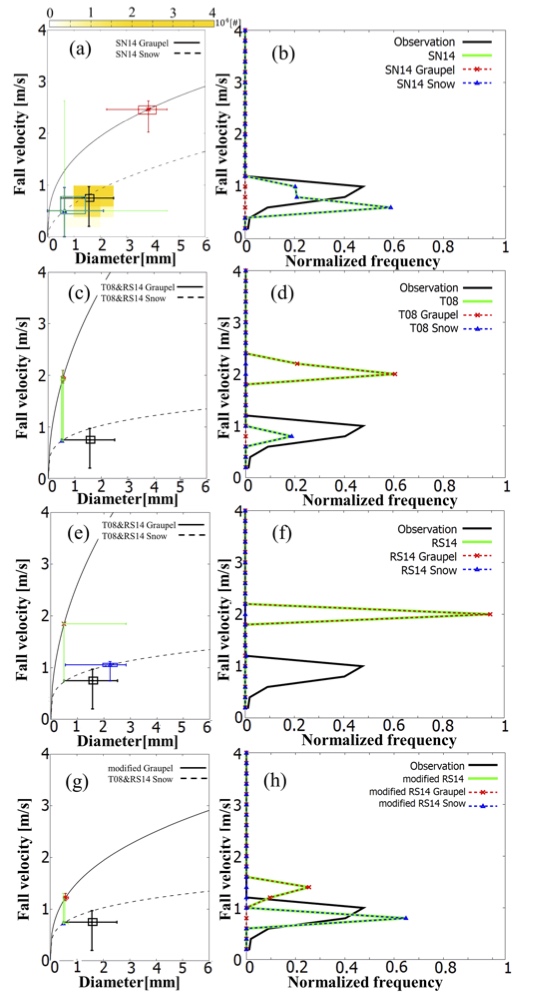

【要旨】本研究では冬季季節風化の降雪イベントを対象にして、新型ディスドロメータを用いて雲微物理スキームの検証を行い、落下速度の仮定に着目した改良を行った。検証の結果、2モーメントバルクスキームでは観測された降雪粒子の粒径-落下速度の特徴をよく再現していた。一方で、1モーメントバルクスキームでは落下速度の過大評価や粒径の過小評価が見られた。検証の結果、霰の粒子の頻度が高いことが1モーメントバルクスキームにおける落下速度の過大評価を引き起こすことが判明したので、本研究では霰の粒子の頻度を低くするために1モーメントバルクスキームで数濃度の診断に用いられる切片パラメータを小さい値にすること改良と、霰の粒径-落下速度関係式を落下速度が遅い霰の粒子にする改良を行う追加実験を行った。その結果、1モーメントバルクスキームの再現性が改善され、1モーメントバルクスキームおいて切片パラメータと粒径-落下速度関係式に改良の余地があることを示した。

【出版論文】Kondo, M., Y. Sato, M. Inatsu, and Y. Katsuyama, 2021: Evaluation of Cloud Microphysical Schemes for Winter Snowfall Events in Hokkaido: A Case Study of Snowfall by Winter Monsoon Scientific Online Letters on the Atmosphere, 17, 74–80.

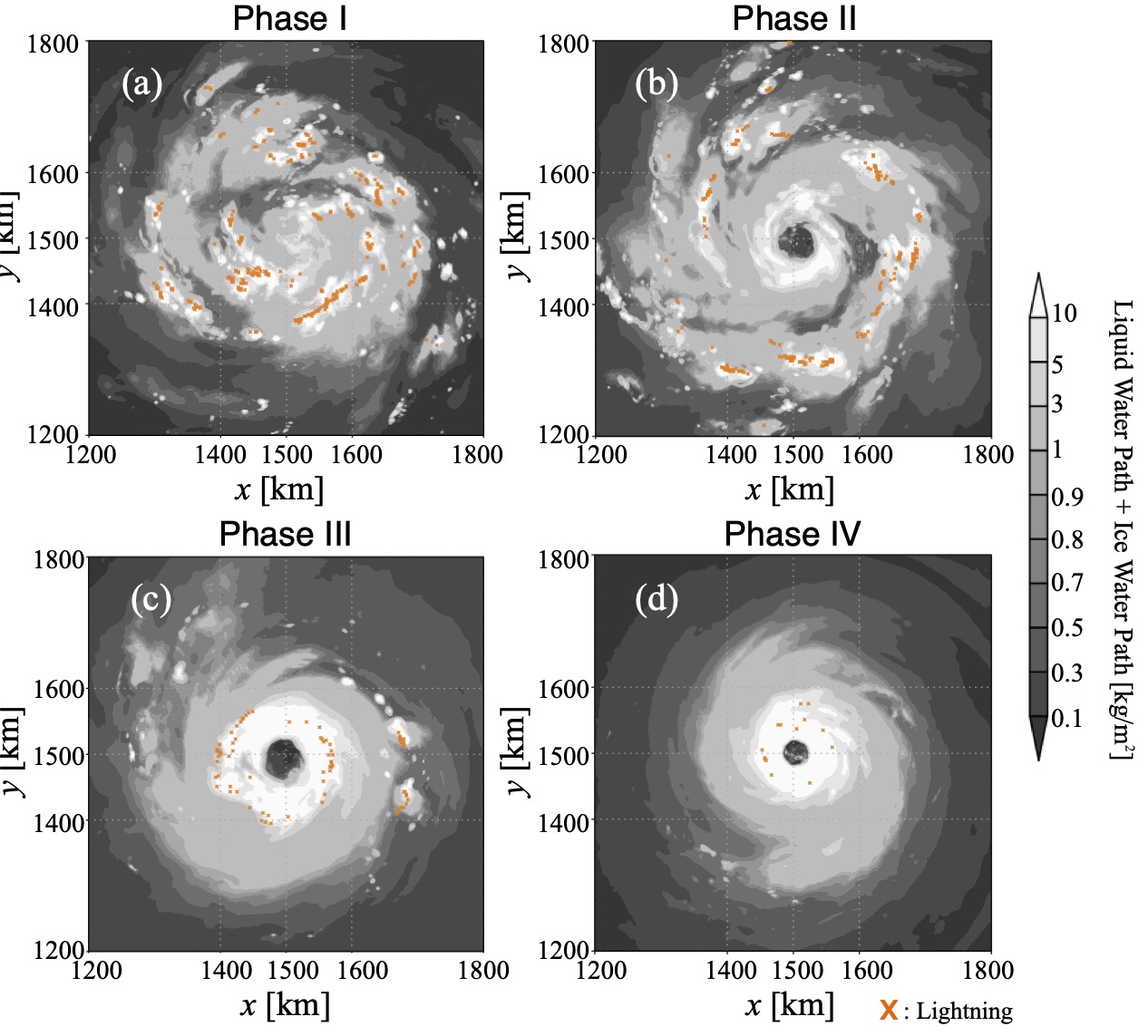

台風周辺の雷と台風の強度変化に関する数値的考察(Sato et al. 2021a)

【要旨】本研究では雷を直接考慮できる気象雷モデルを用いて台風周辺の雷頻度と台風のライフサイクルの関係性について調べた。2000年代から観測学的研究によって、台風周辺で起こる雷頻度と台風のライフサイクル(強度変化)の関係性が調べられ、台風が急発達する数日前(1〜4日前)に雷頻度が最大になることが明らかになっていたが、時空間的にデータが限られる観測データのみではその原因を明らかにすることは困難であった。数値実験では時空間的に密なデータが得られるが、多くの気象モデルは雷を直接扱っていないため、台風の強度変化と雷頻度の関係を調べることが難しかった。そこで本研究では雷を直接取り扱った数値モデルを用いた数値実験により、台風周辺で起こる雷頻度と台風の強度変化を再現した。解析の結果から、台風が急発達する直前にCAPEを消費して発生する強い対流が高頻度で発生し、この強い対流が雷を伴うため、台風の急発達直前に雷頻度が最大になっていることが明らかになった。この急発達する直前におこる強い対流の発生は、台風が発達するために重要な、上層に湿った空気を運ぶプロセスに対応しており、観測学的研究によって得られた急発達前の高頻度の雷は、この上層に湿った空気を運ぶプロセスの発生に対応する可能性を示した。

【出版論文】Sato, Y., Y. Miyamoto, and H. Tomita, 2021: Lightning Frequency in an Idealized Hurricane-Like Vortex from Initial to Steady-State Using a Coupled Meteorological and Explicit Bulk Lightning Model Monthly Weather Review, 149, 753–771.

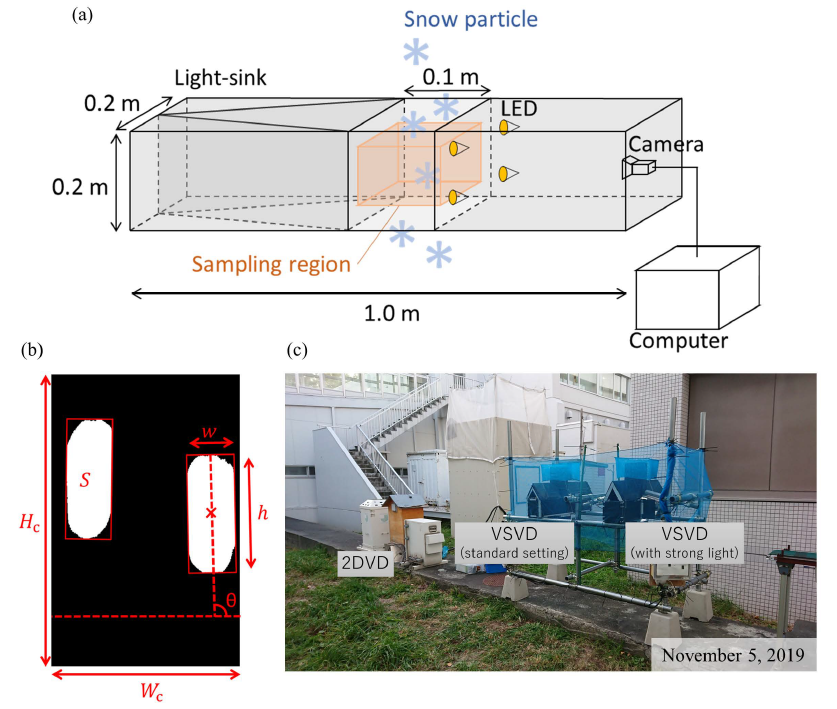

固体降水観測におけるボリューム・スキャン型ディスドロメター(Katsuyama and Inatsu 2021)

【要旨】本研究ではボリュームスキャン型ディスドロメターを開発し、2016-17年の冬季における札幌市で観測された固体降水の粒径分布をフラックススキャン型ディスドロメターと比較した。フラックススキャン型ディスドロメターはラインセンサーで粒子を検知するもので、観測される粒子密度は単位面積あたりの粒子数に比例する。一方、ボリュームスキャン型ディスドロメターは、イメージセンサーを利用して、直接、単位体積当たりの粒子数を観測する。前者は大きな粒径の粒子が高頻度になるというバイアスがよく知られており、それは粒子のマッチングエラーのために取り除くことが困難である。本研究ではボリュームスキャン型ディスドロメターとフラックススキャン型ディスドロメターとで粒径0.5~13mmの粒径の固体降水粒子は整合した観測結果を得ることを示した。そして、どの程度のイベントで両ディスドロメター間の粒径分布が異なるかを、コルモゴロフ・スミノルフ検定で確認した。その結果、全体の84%で粒径分布が有意に相違しており、それは一部、高速に落下するあられのせいであることが示された。

【出版論文】Katsuyama, Y., and M. Inatsu, 2021: Advantage of volume scanning video disdrometer in solid-precipitation observation. Scientific Online Letters on the Atmosphere, 17, 35–40.

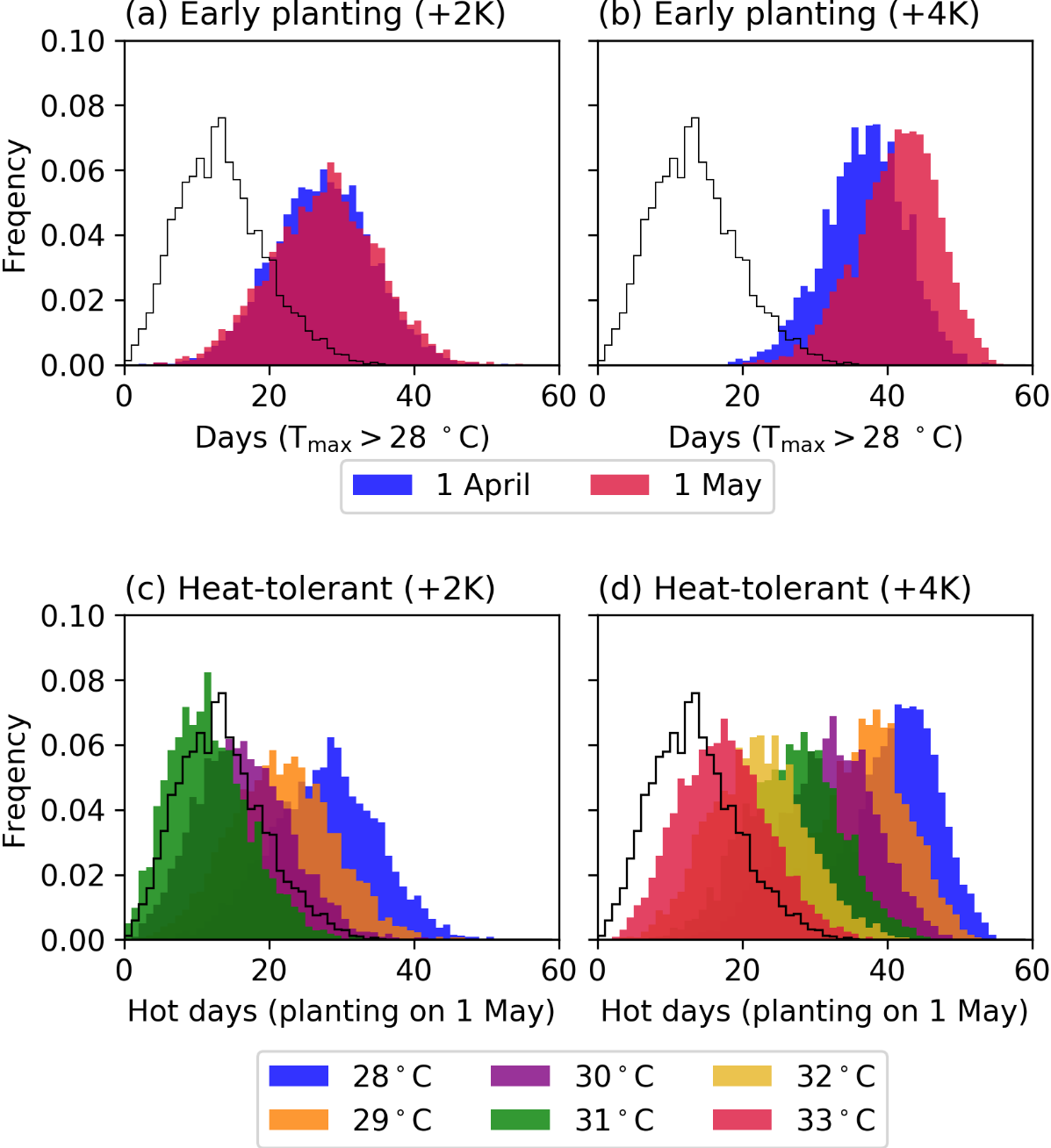

大規模アンサンブル気象データを用いた北海道のバレイショへの気候変動影響の確率的評価(Sugawara et al. 2021)

【要旨】本研究では多アンサンブル気象データベースd4PDFを用いて、気候変動による北海道のバレイショへの影響の評価(および温暖化適応策の検討)を行った。生育状況調査、収量統計資料およびアメダス観測から、バレイショの生産に適した地域を積算気温および日最高気温が28度を越えた日数(以下、28度の高温日)との関係で定義した。 バレイショの生産に必要な積算気温を満たす地域は北海道全域で格段に増加する。このため、低温が続くことによる生育への悪影響は全道ほぼ全域で減少する。一方で、d4PDFの4K上昇実験における28度の高温日の平均日数は過去実験と比べておよそ25日増加した。これによる収量の減少は16%程となった。また、この収量の減少は植付を1か月前倒ししても避けることはできなかった。一方で、4K上昇実験における33度の高温日の頻度分布と過去実験における28度の高温日の頻度分布がほぼ一致した。 温暖化が進んだ気候では北海道ほぼ全域でバレイショの生産に必要な温度要求度を満たすようになる。しかしながら、高温による減収のリスクが増加する。このリスクは農事歴の変更では避けられず、耐暑性品種への転換が重要な適応策となることが分かった。

【出版論文】Sugawara, K., M. Inatsu, S. Shimoda, K, Murakami, and T. Hirota, 2021: Risk assessment and possible adaptation of potato production in Hokkaido to climate change using a large number ensemble climate dataset d4PDF. Scientific Online Letters on the Atmosphere, 17,24–29.

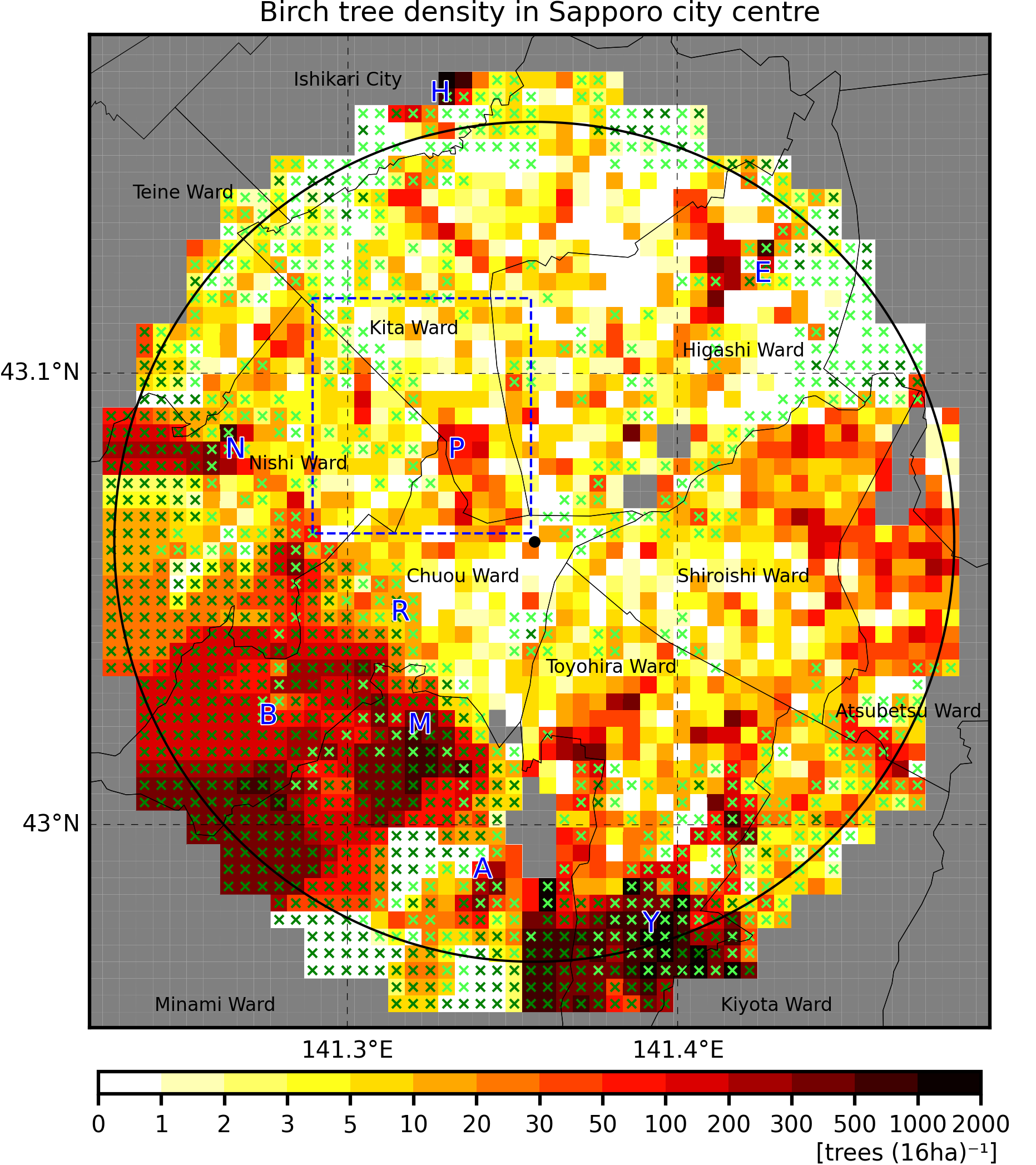

A high-resolution prediction system for birch pollen in Sapporo (Inatsu et al. 2021a)

【要旨】札幌市内中心部におけるシラカバ花粉の飛散を400 m間隔の超高解像に予測するシステムを開発した。システム開発に先立って,札幌市内の街路樹,公園,周辺の山林のシラカバ樹木をGoogle Map,Street View,あるいは自然歩道からの観察によって可能な限り計数し,100 m格子の超高解像度シラカバ樹木分布の推定図を作成した。シラカバ樹木調査により,藻岩山や焼山にシラカバの群落があることを突き止め,札幌市内の大型の公園(モエレ沼公園や真駒内公園など)でも数百から千数百本程度のシラカバの植樹が行われていることがわかった。それらを合算すると札幌市内10km圏のシラカバ総本数は推定16万本にも及ぶ。つぎに,北海道立衛生研究所と共同して毎シーズンのシラカバ花粉観測データを分析し,日々のシラカバ花粉の放出を最高気温と関連づけた。この放出過程に加え,風によるシラカバ花粉の移動,雨による空気中からの除去,地面からの上昇気流による攪拌の各過程を組み込んだシミュレーション・システムを構築した。このようにして開発したシステムを用いて,2001年から2011年までの過去のシラカバ花粉飛散計算を実施したところ,北海道立衛生研究所における日々の花粉量観測量をよく再現できることがわかった。このシステムは1点の変動だけではなく,札幌市内を400 m間隔に計算することが可能である。それによると,シラカバ樹木密度とシラカバ花粉量との間に著しい相関関係があることもわかった。また,強風時には数キロメール風下まで花粉が流されることも示された。

[Full reference] Inatsu, M., R. Yoshida, S. Karino, S. Takeuchi, and S. Kobayashi, 2021: A high-resolution prediction system for birch pollen in Sapporo. Agricultural and Forest Meteorology, 29, 108229.

2020年に出版された研究成果

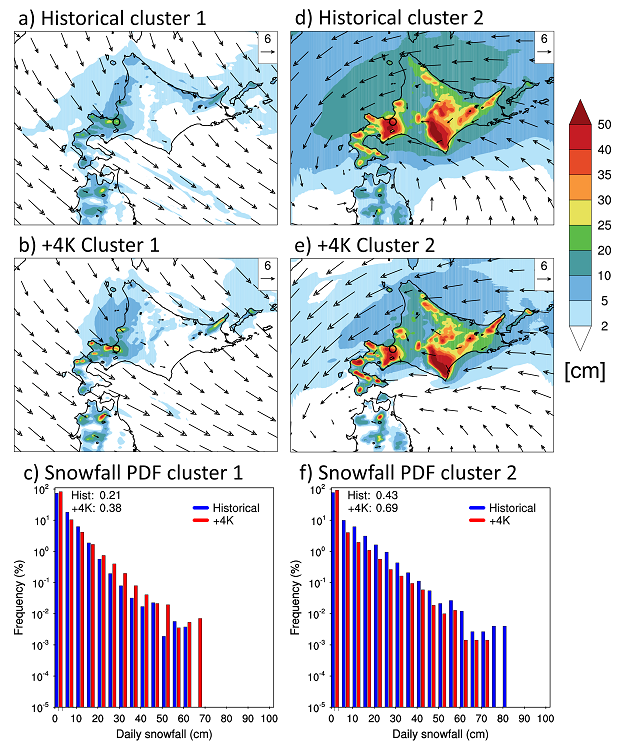

札幌において豪雪をもたらす大気場と将来変化検証 (Kawazoe et al. 2020)

【要旨】 本研究では、大規模アンサンブル実験(d4PDF)を使用し、札幌において豪雪をもたらす大気場とその将来変化を自己組織化マップ(SOMs)分類で解析した。降雪データは5-km解像度の力学的ダウンスケーリングデータを活用し、60-km解像度全球大気モデルで学習されたSOMsを用いて、どのような大気場で札幌に豪雪をもたらすかを検証した。その結果、低気圧偏差が東日本(南岸低気圧)や北海道の北/東海上に発生するパターンと高気圧偏差がシベリア周辺に発生するパターン(西高東低)が豪雪をもたらす大きな要因である事がわかった。将来4K昇温した気候では、南岸低気圧パターンに伴う豪雪日頻度は大幅に減少し、西高東低パターン頻度は増加する事が予測された。その要因としては双方の地上気温の特徴にある事が示唆され、前者のパターンでは現在気候でも0℃前後で発生するが4 K昇温では0℃以上になる。後者においては非常に低温な日が多いため、4K昇温気候でも0℃以下であり続ける可能性が示されるうえ、気温上昇に伴う水蒸気量の増加(クラウジウス・クラペイロンの関係式)より、現在気候でも発生しない豪雪イベントも予測された。

【出版論文】Kawazoe, S., M. Inatsu, T. J. Yamada, and T. Hoshino, 2020: Climate change impacts on heavy snowfall in Sapporo using 5-km mesh large ensemble simulations. Scientific Online Letters on the Atmosphere, 16, 233–239.

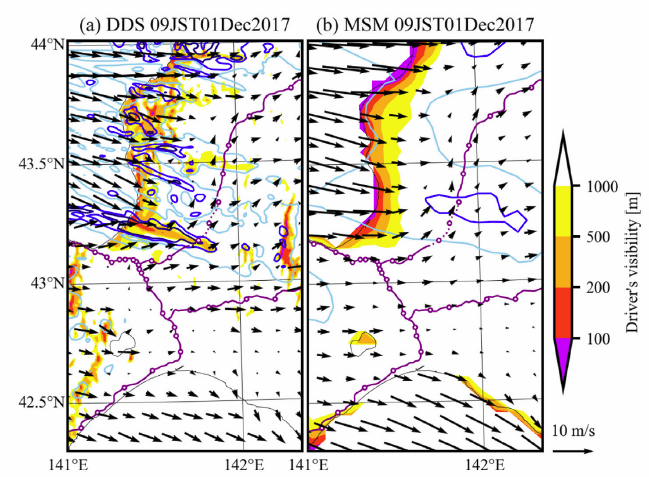

吹雪に伴う高速道路閉鎖予測に向けた研究 (Inatsu et al. 2020)

【要旨】本研究の目的は、高速道路の閉鎖を予測するための吹雪イベントの推定を改善することです。 2017年11月1日から2018年2月28日までの期間に、北海道を含む領域にSCALE気象モデルを適用し、水平解像度5kmの気象庁メソ解析データを水平解像度1kmにダウンスケールしました。東日本高速道路株式会社が運営する道央高速道路は、冬季の吹雪による視界不良により閉鎖が多いことで知られています。本研究では吹雪ポテンシャルを、風速、気温、降雪強度の経験的関係から推定されるドライバー視程により評価しました。ダウンスケーリングは風速を過大評価したため、バイアス補正を施しました。ダウンスケーリングにより、小規模な雪雲の筋が発生し、吹雪が発生しましたが、降雪位置が間違っていることがよくありました。対照的に、メソスケールモデル分析ではそのような小規模な現象は発生しなかったため、吹雪ポテンシャルは、降雪が総観規模の擾乱によって引き起こされた場合にのみ、道路管理情報と一致しました。

【出版論文】Inatsu, M., S. Tanji, and Y. Sato, 2020: Toward predicting expressway closures due to blowing snow events. Cold Region Science and Technology, 177, 103–123.

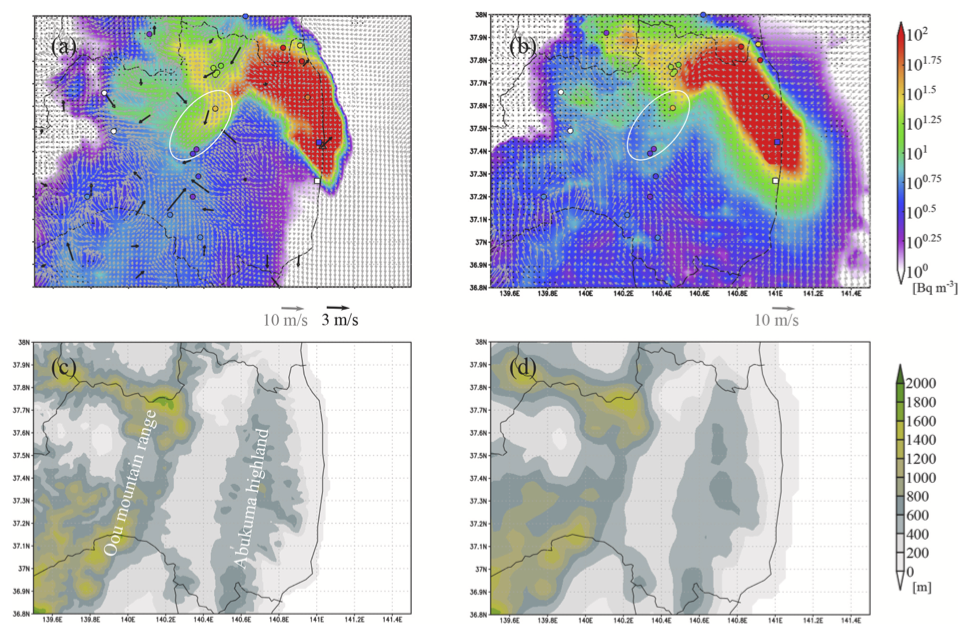

福島第1原子力発電所起源の137Csを対象としたモデル間比較(Sato et al. 2020)

【要旨】 本論文では、2011年3月に発生した東京電力福島第1原子力発電所の事故によって大気中に放出された放射性物質(137Cs)を対象としたモデル間比較を行った。モデル間比較には9の気象モデルが参加し,SPM観測局で観測された大気濃度と航空機観測で測定された沈着量との比較を通して、モデルの不確実性を評価した。

【出版論文】Sato, Y., T. T. Sekiyama, S. Fang, M. Kajino, A. Quérel, D. Quélo, H. Kondo, H. Terada, M. Kadowaki, M. Takigawa, Y. Morino, J. Uchida, D. Goto, and H. Yamazawa, 2020: A model intercomparison of atmospheric 137Cs concentrations from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident, phase III: Simulation with an identical source term and meteorological field at 1-km resolution. Atmospheric Environment: X, 7, 100086, doi:10.1016/j.aeaoa.2020.100086.

期待値最大化アルゴリズムによる粒径・落下速度データからの混合同時確率密度関数の推定法(Katsuyama and Inatsu 2020)

【要旨】 本論文では、複数種類の降水粒子を含むサンプリングデータに基づいて、粒径・終端速度の同時分布を推定する方法を提案する。終端速度が正規分布に従い、粒径がガンマ分布に従うと仮定し、期待値最大化アルゴリズムを使用して、対数尤度を局所的に最大化するパラメタを現実的な範囲内で検索した。1~3個の要素数をもついくつかのテスト母集団を準備し、母集団から取り出したサンプルから母集団を推定し、本手法を評価した。結果は、雨滴、あられ、雲粒付雪粒子、および雲粒なし雪粒子を含むテスト母集団のほとんどの場合において、元のパラメーターは正しく推定された。要素数も、少数要素がしきい値を超える割合となるように要素数を調整することで、推定された。この方法をディスドロメータの観測データに適用したところ、頻繁に観測されるエラーデータ(非現実的に大きな落下速度)を取り除くのに効果的だった。※フィッティングアルゴリズムのプログラムはこちらからダウンロード可能です。

【出版論文】Katsuyama, Y., and M. Inatsu, 2020: Fitting precipitation particle size-velocity data to mixed joint probability density function with the expectation maximization algorithm. Journal of Atmosphere and Ocean Technology, 37, 911–925.

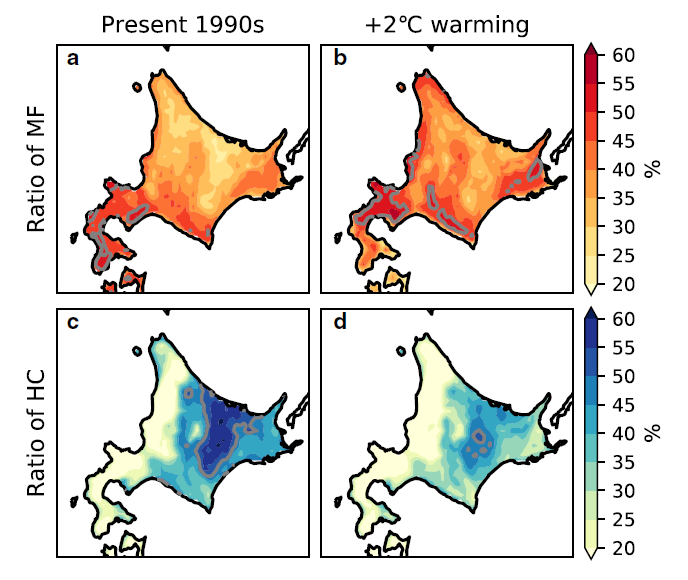

北海道における2℃温暖化に対する雪質の応答 (Katsuyama et al. 2020)

【要旨】力学的ダウンスケーリングで駆動された積雪変質モデルを用いて北海道における現在気候に対する2度上昇温暖化気候の応答を調査した。モデル評価の結果、積雪モデルは積雪深、積雪水量、および積雪期間をよく再現したが、ザラメ雪率や霜ザラメ雪率は若干のバイアスがあった。2度上昇温暖化気候では、全道で約1カ月間の積雪期間の減少や道南及び道東で堆雪期の降雪の減少にともない最大積雪深や等水量は30-40%減少することが、力学的ダウンスケーリングによって予測された。くわえて、道内の多くの地域で積雪深の50%程度がザラメ雪となり、霜ザラメ雪は50%以下であった。

【出版論文】Katsuyama, Y., M. Inatsu, and T. Shirakawa, 2020: Response of snowpack to +2°C global warming in Hokkaido, Japan. Journal of Glaciology, 66, 83–96.

2019年に出版された研究成果

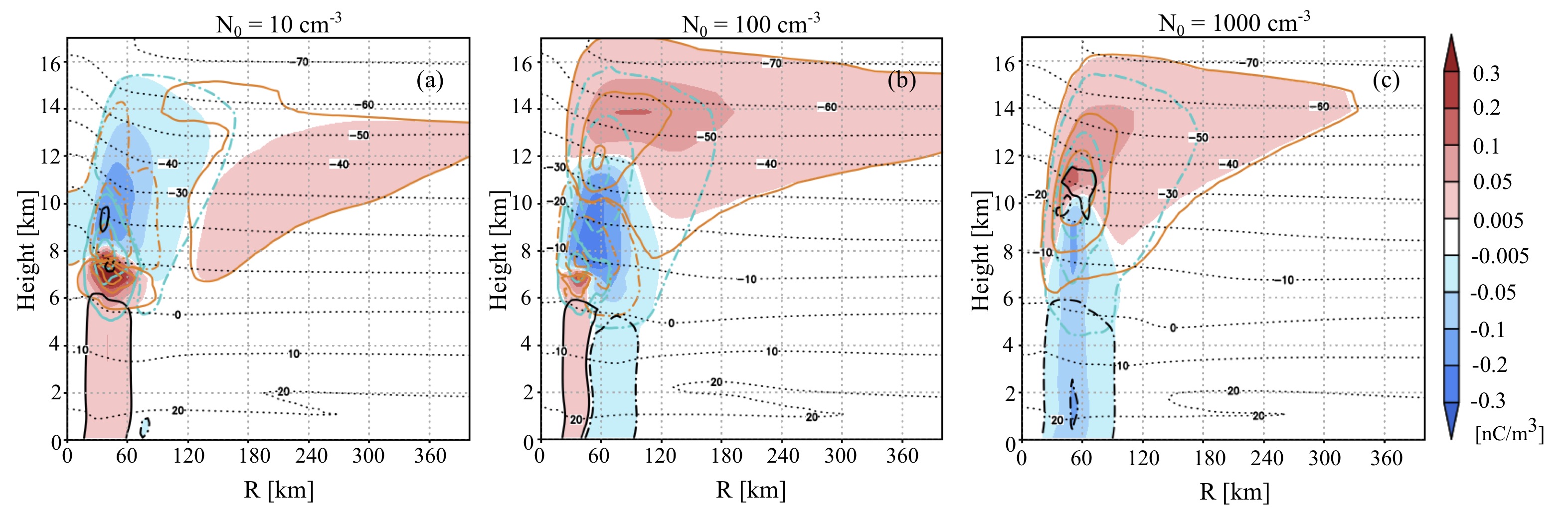

台風周辺の雷にエアロゾルが与える影響 (Sato et al. 2019)

【背景】近年の観測的研究から、台風周辺で発生する雷放電の頻度と台風の発達・減衰というライフサイクルとの関係が指摘されている。しかしながら台風周辺の雷放電の頻度とエアロゾルとの関係を調べた先行研究は少ない。

【要旨】台風周辺の雷放電へのエアロゾルの影響を調べるために、気象モデルSCALEに雷を直接あつかうコンポーネント(雷モデル)を実装した。そして、雷コンポーネントを実装したSCALEを用いて、理想化された台風を、エアロゾルの数濃度を変化させて計算し、エアロゾルが台風周辺の雷放電の頻度に与える影響を調べた。その結果、エアロゾル数密度が低い〜中程度のときは台風内部の電荷分布は下層から正→負→正の3極構造となる一方、エアロゾルの数密度が高い時は下層の正電荷が見られず負→正という2極構造となった。また2極構造の時は雷の頻度が3極構造の時に比べ大きくなっていた。

【出版論文】Sato, Y., Y. Miyamoto, and H. Tomita, 2019:

Large dependency of charge distribution in a tropical cyclone inner core upon aerosol number concentration

Progress in Earth and Planetary Science, 6(62), doi:10.1186/s40645-019-0309-7

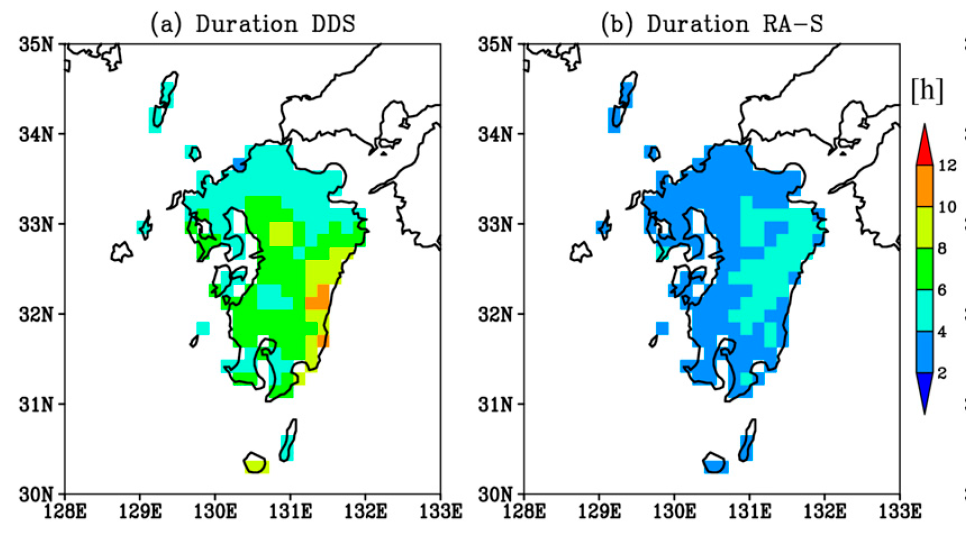

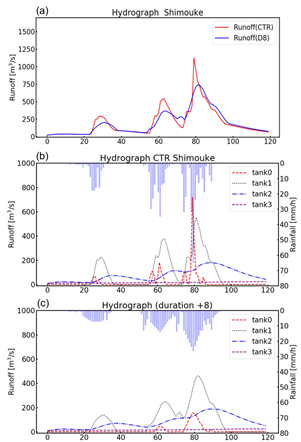

力学的ダウンスケーリングにおける降水継続時間バイアスが水文計算に及ぼす影響 (Tamaki et al. 2019)

【背景】同じ降水量でも降水時間が長いことで流出等は鋭敏に変化する。しかし、気候変動の影響評価で利用される力学的ダウンスケーリングには、降水継続時間が長いというバイアスがあることが分かっている。

【要旨】力学的ダウンスケーリングにおける降水継続時間のバイアスの問題を受けて、九州地方の夏季における豪雨イベントが水文計算に与える影響を評価した。九州西部における豪雨は持続性のある梅雨前線に伴うものであり、九州東部の豪雨は九州付近を通過する台風によるものである。典型的な豪雨期間において、いくつかの河川を対象にタンクモデルで降水波形に対する流出および水位の応答を調べた。このとき力学的ダウンスケーリングにおける降水継続バイアスを念頭に人為的にハイエトを降水の総量を変えずに時間方向に拡張した実験を行った。その結果、ダウンスケーリング計算にみられがちな弱く長いハイエトにおいて、流出のピークが抑えられることがわかった。また、流出および水位上昇のタイミングは早まった。

【出版論文】Tamaki, Y., M. Inatsu, and T. J. Yamada, 2019: Possible hydrological effect of rainfall duration bias in dynamical downscaling. Hydrological Research Letters, 13(4), 55-61, doi:10.3178/hrl.13.55

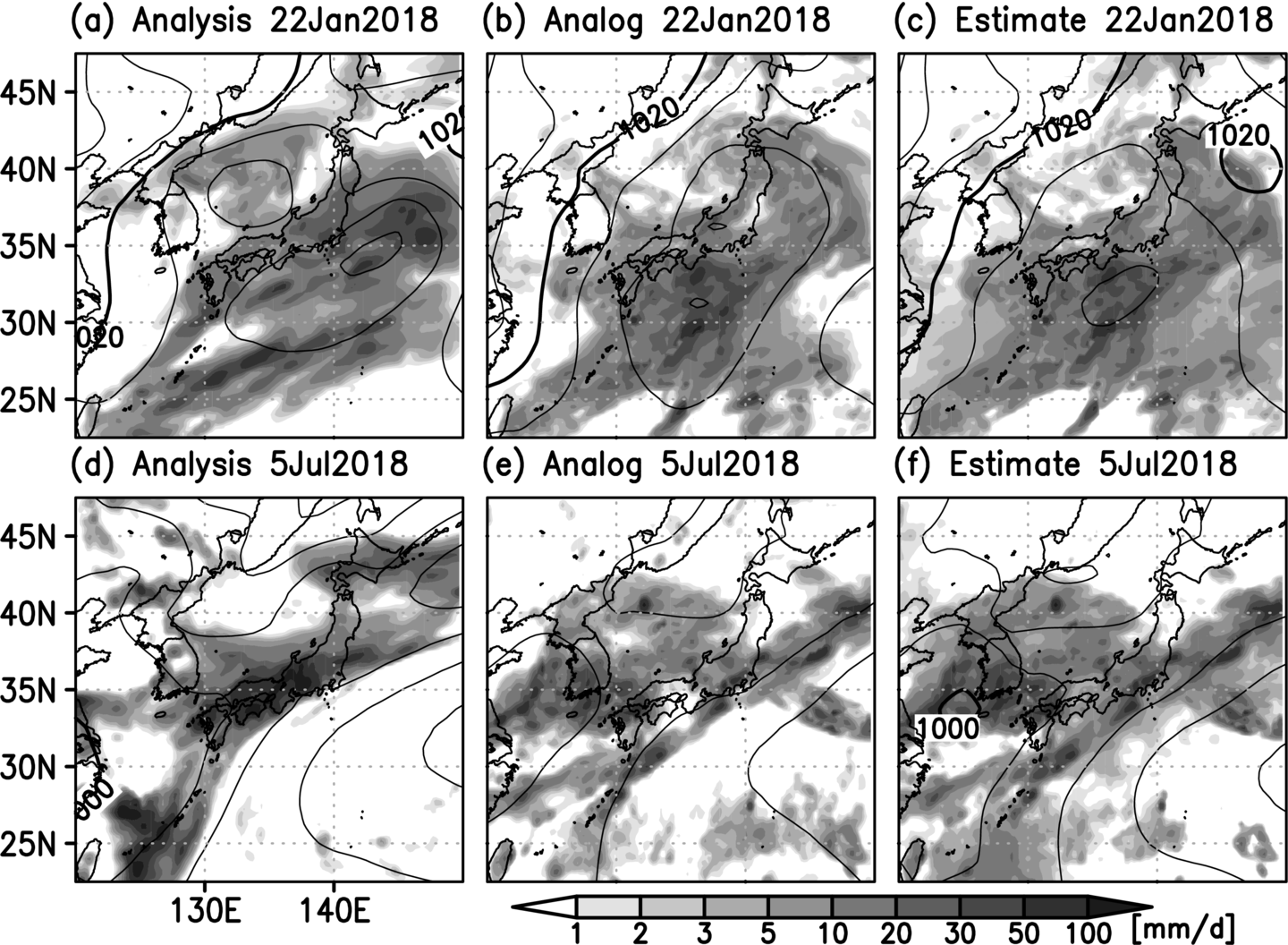

気圧・降水変換器の開発 (Inatsu et al. 2019)

【背景】多くの極値統計およびそれを利用した影響評価において、極端降水の確率年を極めて長期のデータまたは推計に基づいて年最大降水から計算し、各セクターにおけるモデリングの入力値となる。たとえば、災害保険分野では極めて稀な極端現象を評価するため一万年超の降水データがあることが望ましいとされる。

【要旨】海面気圧を多段回帰モデルであるSLPエミュレータにより長期間の海面気圧を得て、アナログ法と特異値分解解析を組み合わせて気圧から降水へと変換する、という極端降水の統計のための長期降水データを得る新たな手法を開発した。SLPエミュレータを簡単にレビューし、1000モード主成分に分解した全球再解析の海面気圧データに基づいて、多段回帰モデルを構築した。このモデルを積分することで日々の気圧値を得て、これを6時間ごとの値に補間した。次に、気圧・降水変換器を開発し、6時間ごとの気圧データから日降水量を得た。海面気圧およびその時間変化の空間パターンと類似した日を学習期間から探索し、その合成を第一推定値とする。実際の気圧と第一推定の気圧の差に相当する降水を、観測から得られた特異値分解解析の結果を使って求める。両者の合計が気圧・降水変換器で得られる値とする。この値は時間的空間的な連続性を満たし、極値統計も8年の学習期間を延長したものとなっていた。

【出版論文】Inatsu, M., T. Suematsu, Y. Tamaki, N. Nakano, K. Mizushima, and M. Shinohara, 2019: Development of pressure-precipitation transmitter. Journal of Applied Meteorology and Climatology, in press

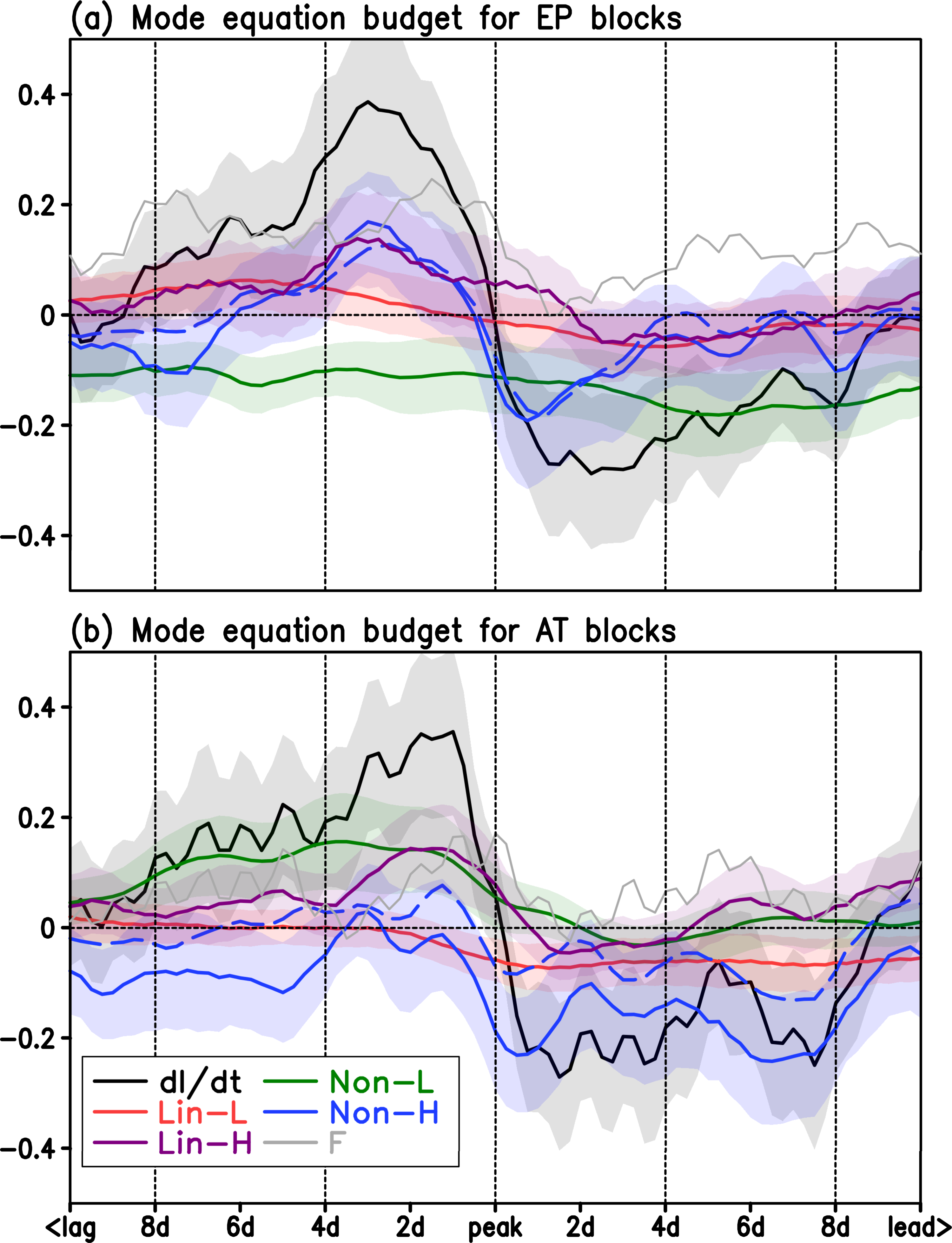

モード分解方程式による大気ブロッキングの診断法 (Aikawa et al. 2019)

【背景】これまでの大気ブロッキング成長の研究で、低周波または高周波成分の渦による非線形相互作用の重要性が指摘されている。しかし、この診断に通例、利用される時間フィルタにより、ブロッキングの成長前後の情報を含めた統計処理となる。そこで、本研究ではブロッキングに与える影響を時間フィルタなしに診断することを目的とする。

【要旨】北半球冬季の主成分を利用したモード分解方程式を立てた。まず、6時間間隔の北半球冬季500hPa面高度に対し主成分を計算する。主成分分析の双対性から空間パターンと時系列の両方が相異なるモード同士の内積の意味で直交する。したがって、任意の変数は主成分時系列を基底として展開できる。このときに一般に非直交の空間パターンを得る。東西風・南北風・渦度の主成分時系列展開を等圧座標の渦度方程式に当てはめると、複数の主成分時系列の時間変化と複数の主成分を関係づける式が得られる。渦度モード同士の内積で得られる行列は優対角で正則である。よって、渦度方程式にこの逆行列を左から作用させることで、単一の主成分時系列の時間変化を複数の主成分を関係づける非線形方程式が得られる。主成分時系列は分散が大きいものほど長周期成分が大きいことから、本研究では10モード以下を低モード、11モード以上を高モードとして考える。ブロッキングはBarriopedro et al. (2010, Clim Dyn)に倣って、データ期間1960/61-2016/17の寒候期5か月分を抽出した。ブロッキングピーク時の経度によってブロッキングを分類し、180度から西経150度までを東太平洋ブロッキング(全52事例)、西経60度から30度までを大西洋ブロッキング(全48事例)とした。ブロッキング指数はこれら事例の10モード線形結合を規格化したものとして与える。渦度方程式診断も同様に10モードの線形結合となる。これら事例のピークを基準時間として合成図を描くと、ピーク前数日間のブロッキング指数の増大に対応するのが、東太平洋では低モード・高モード間の非線形相互作用であり、大西洋では低モード同士の非線形相互作用であることがわかった。これは過去の合成図・事例解析とも整合的である。

【出版論文】Aikawa, T., M. Inatsu, N. Nakano, and T. Iwano, 2019:

Mode-decomposed equation diagnosis for atmospheric blocking development.

Journal of the Atmospheric Sciences, 76, 3151-3167.

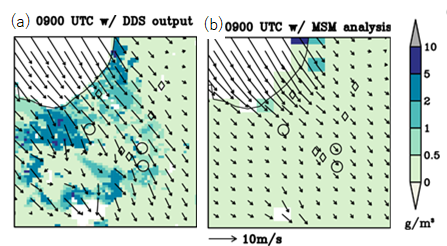

力学的ダウンスケーリングによる吹雪ポテンシャル診断の事例研究 (Tanji and Inatsu 2019)

【背景】吹雪はおよそ地表風速の関数であり、そのポテンシャルの推定には力学的ダウンスケーリングによる付加価値が期待できる。

【要旨】1km解像度の力学的ダウンスケーリングデータに基づいて雪密度と視界を計算し、札幌近郊の典型的な吹雪事例に対し吹雪ポテンシャルを診断した。力学的ダウンスケーリングにより地表風速を再現できた事例については、吹雪による交通障害が生じた時間・場所と整合する結果を得た。しかしながら、5km解像度のメソ解析による吹雪ポテンシャル診断では、多くの場所で吹雪を再現することができなかた。したがって、吹雪と関係する小規模乱流を陽に表現するわけではないのだが、吹雪ポテンシャルの推定に力学的ダウンスケーリングは付加価値を持つ可能性があることがわかった(図)。また、感度実験により強風と地表面が氷点下であることが吹雪の必要条件であることが示された。

【出版論文】Tanji, S., and M. Inatsu, 2019: Case study of drifting snow potential diagnosis with dynamical downscaling. Scientific Online Letters on the Atmosphere, 15, 32-36.

2018年に出版された研究成果

力学的ダウンスケーリングにおける強雨継続時間のバイアスと夏季アジアモンスーンにおける総観パターン (Tamaki et al. 2018)

【背景】河川のリスク評価には一般に力学的ダウンスケーリング実験が使われている。力学的ダウンスケーリング出力には降水量のバイアスがあることはよく知られているが、本研究では河川流量の評価に影響を与えうる降水継続時間のバイアスについて指摘する。

【要旨】2006年から2015年の7月と8月、九州における降水継続時間を評価するため、再解析データを領域モデルの境界条件として、力学的ダウンスケーリング実験を行った。モデル計算の結果、九州全域で乾燥バイアスがある他、降水継続時間が長いバイアスがあることが分かった(図)。そこで、日降水が30 mm day-1の領域が九州全体の20%を占めた日を強雨日として定義し、それに対し総観場に伴う降水継続時間のバイアスを調査した。強雨日はゲージとレーダのデータをもとに観測された降水データから抽出した。次に、抽出した強雨日に対応した海面気圧および850 hPa面における水平風と相当温位の様子を描いた。SOMとK-means法によって強雨日に対応した3つの総観場に客観的に分類し、それを強いモンスーン、弱いモンスーン、台風パターンと呼ぶこととした。強いモンスーンと台風に関連する強雨日のぞれぞれについて降水継続時間に西九州と東九州に正のバイアスが見られたが、弱いモンスーンと関連する強雨日ではバイアスはみられなかった。 台風パターンに対するバイアスは強雨イベントと関係していた。これら結果より、降水量とともに降水継続時間のバイアス補正を行うことが、流域の流出の正確な見積もりには必要であることが示唆された。

【出版論文】Tamaki, Y., M. Inatsu, N.-L. Dzung, and T. J. Yamada, 2018: Heavy-rainfall duration bias in dynamical downscaling and its related synoptic patterns in summertime Asian monsoon. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 57, 1477-1496.

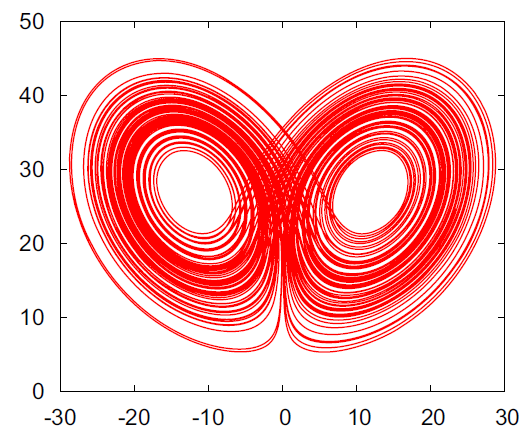

低次元系における確率微分方程式の推定と予測可能性推定(Nakano et al. 2018)

【背景】低次元に射影されたデータから予測可能性を統計的に推定する問題は挑戦的である。本研究ではロレンツモデルの長期積分データに基づいて確率微分方程式を推定する試みを行った。

【要旨】本論文では確率微分方程式の枠組みに基づき、次元を縮減した系での経験的なモデリングを開発し、それを検証した。確率論におけるある逆問題と関係する数学の定理に従って、ドリフトベクトルと拡散テンソルを経験的に推定する公式を導いた。ロレンツモデルの低次元力学系(図)に注目し、数値解の時系列を2次元平面に射影して、そのデータを近似する確率微分方程式を得た。確率微分方程式の数値解より生成したアンサンブルの分散分布は射影した時系列の分散分布と整合的であり、局所的な予測可能性は確率微分方程式モデリングによって表現できることがわかった。また、次元縮約系の一般化ランジュバン方程式を導出する際に用いされるMori-Zwanzig法で構成した確率微分方程式と比較し、われわれの手法の適応可能性を評価した。

【出版論文】Nakano, N., M. Inatsu, S. Kusuoka, and Y. Saiki, 2018: Empirical evaluated SDE modelling for dimensionality-reduced systems and its predictability estimates. Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 1-37.

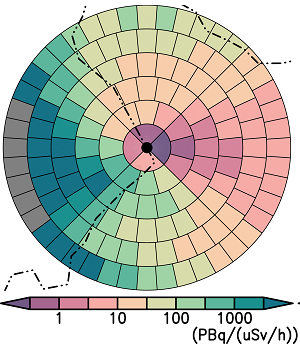

積雪域における仮想的な放射性物質放出に対する相対的なリスクの評価 (Inatsu et al. 2019)

【背景】大気拡散沈着モデルを用いて、放射性物質輸送を評価した。本研究ではモデルを使ったハインドキャスト実験から、相対的なリスク評価を実施した。

【要旨】積雪域である北海道泊原子力発電所から放射性物質137Cs、131I、および134Csが仮想的に排出されたとしたときの、大気拡散沈着モデル積分を実施した。各積分は5 km水平解像度の気象データで駆動した。各積分の初期条件は2010年1月から2016年12月までの毎日であり、積分時間は4日である。対象は発電所から半径30 kmの範囲である。単位質量放出の概念を拡張し、相対的なリスクの指標は地面からの曝露による最大実効線量の閾値を超える確率とした。この指標が総放出量と閾値の比に対し単調増加する点を考慮し、この中央値でリスクを評価した。相対的なリスクは卓越する西風のため対象領域の東側で高いという結果を得た(図)。また、強い西風シアによる不安定な場にもかかわらず、冬季における高頻度な降雪は対象領域への放射性物質の沈着を促す。対象領域での平均風向による合成図解析の結果、相対的なリスクは風下で高くなるが、山岳によって放射性物質の流入を効果的に防いだ。なお、本結果は湿性沈着のパラメタリゼーションには依存しなかった。また、放出高度を標準実験より高いものに置き換えると、リスクは低減した。積雪による遮蔽は放出直後の短期における放射線量には無視できるが、放射線量の季節変化には本質的だった。

【出版論文】Inatsu, M., H. Suzuki, and M. Kajino, 2019: Relative risk assessment for hypothetical radioactivity emission at a snow climate site. Journal of the Meteorological Society of Japan, 97, 175-190.

2017年に出版された研究成果

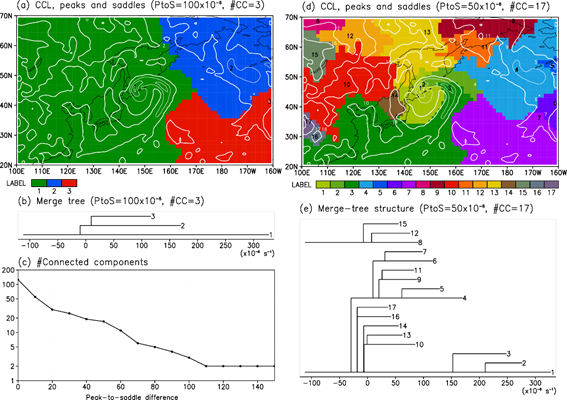

パーシステント・ホモロジーによる低気圧同定 (Inatsu et al., 2017)

【背景】日本上空に秋から春にかけて頻繁に通過する温帯低気圧は天気図に描かれる。この動きを天気図解析の直感と合うように、気圧のデータから客観的かつ自動的に取り出すには、さまざまな工夫が必要となる。本研究は位相幾何学という数学分野での最新の画像分析手法を低気圧の同定に応用したものである。

【内容】昇順に並べ替えたデータ列を上から探索する手法(パーシステント・ホモロジーの応用)と併合木によるデータの再構成によって、格子データからの低気圧の同定を行った。スカラー場の極大点と鞍点の情報に基づき、スカラー場を両点間の差が事前に設定した値を超えるホモロジークラスに分割する新たな手法を開発した。本研究では2013年3月2日12時(世界標準時)における北西太平洋上の850hPa相対渦度に着目して、低気圧の同定を行った。極大点と鞍点の差の閾値を100x10−6 s−1とすると全領域は3つのホモロジークラスに、50x10−6 s−1とすると全領域は17個のホモロジークラスに分割された(図)。次に、併合木によるデータの再構成によってホモロジークラス間の近縁関係を明らかにした。その結果、極大点と鞍点の差の閾値を小さくすると多くのホモロジークラスが検出されるが、そのうちの複数によって単一の低気圧であることがわかった。また、本研究で同定された低気圧の極値の気候学的な存在密度は、従来の研究で示された太平洋ストームトラックに一致した。本手法を拡張し、低気圧追跡を行う方法にはいくつかの可能性があり、それは今後の研究とした。

【出版論文】Inatsu, M., H. Kato, Y. Katsuyama, Y. Hiraoka, and I. Obayashi, 2017: A cyclone identification algorithm with persistent homology and merge-tree. Scientific Online Letters on the Atmosphere, 13, 214-218.

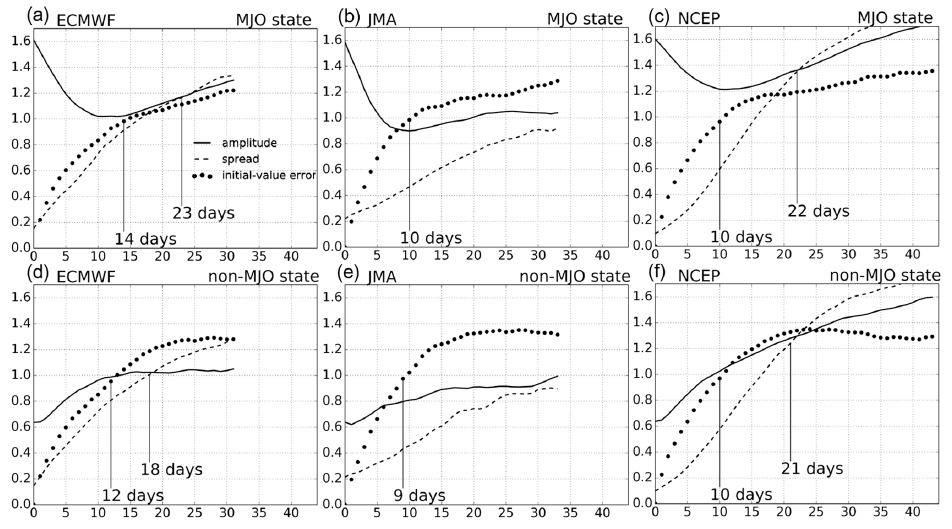

マッデン・ジュリアン振動の予測可能性 (Ichikawa and Inatsu, 2017)

【背景】熱帯を数週間から数か月の時間スケールで対流域が東進するマッデン・ジュリアン振動は、中高緯度の季節内予測に重要な要素である。一方、これまで予測可能性の推定はアンサンブル予測のスプレッドによっている。しかし、これは完全モデルの仮定が置かれており、モデルバイアスが無視できないマッデン・ジュリアン振動には向いていない。そこで、完全モデルの仮定を置かずに予測可能性推定が行えるように、新たな手法を開発した。

【内容】本研究では完全モデルの仮定をおかずに潜在的な予測可能性を推定する新たな手法を提案した。まず、解析値とバイアス補正したアンサンブル予測平均の共分散を初期値誤差の最大値と結び付けた。この手法を検証するため、季節予測比較プロジェクトに参加しているヨーロッパ中長期予報センター、気象庁、米国環境予測センターの予測値と解析値のセットをもとにして、MJOの予測限界を推定した。その結果、アンサンブル予測平均による従来の見積もりと同様に、MJO振幅が1以上の場合に予測可能性が高いことが示された(図)。さらに、本手法の利点を活かして、従来容易にはできなかった予測可能性のマルチモデル解析を行った。また、本研究で開発した手法を用いて、MJO予測可能性の相の依存性も議論した。

【出版論文】Ichikawa, Y., and M. Inatsu, 2017: An alternative estimate of potential predictability on the Madden-Julian Oscillation phase space using S2S models. Atmosphere, 8, 150.

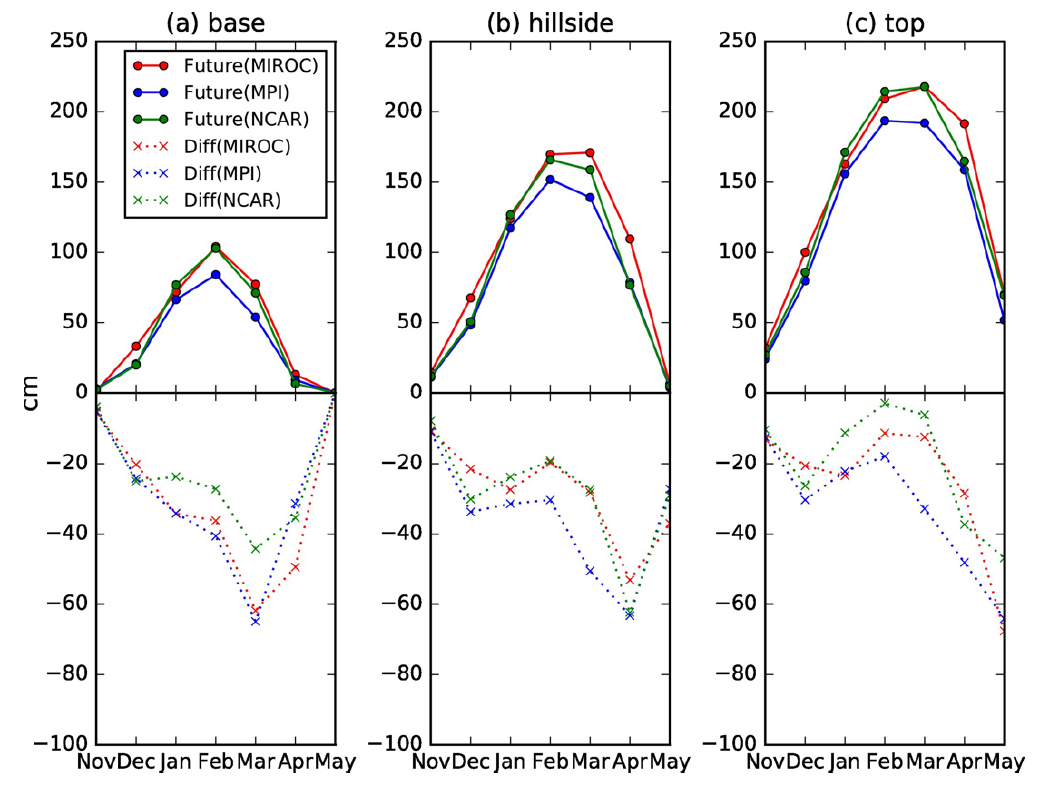

積雪の温暖化応答 (Katsuyama et al., 2017)

【背景】多雪地帯において、積雪は冬季の災害要因でもあり観光資源でもある。地球温暖化によって、積雪量の減少と雪質の変化が予想されるが、その定量化には複数のシミュレーションが必要となる。とくに、気象条件を入力として雪の堆積、圧縮、融解、変質を計算する積雪変質モデルが、定量化のポイントとなる。本研究ではニセコを対象として地域気候シミュレーションの結果を積雪変質モデルに入力して、気候変動による積雪変質を推定した。

【内容】複数の気候モデルからの力学的ダウンスケーリングの結果を積雪変質モデルに入力することで、気候変動に対する積雪の応答を不確実性付きで持つ持った。本研究では北海道倶知安町のニセコアンヌプリだけを対象とした。力学的ダウンスケーリングは現在気候10年分と全球平均気温が2K上昇したタイミングの将来気候10年分について、それぞれ3通りの出力がある。積雪変質モデルの計算の結果、地球温暖化によって冬季期間中、月平均積雪深が減少することが示された(図)。また、融雪期の積雪減少は60cm程度(不確実性の幅は20cm程度)であった。地球温暖化により積雪深のピークは1か月早まり、より早くからザラメ雪となることがわかった。全積雪深中のザラメ雪の割合が融雪期に減ることの不確実性は小さい。なお、気温の上昇にもかかわらず、霜の割合はそれほど変化がなかった。

【出版論文】Katsuyama, Y., M. Inatsu, K. Nakamura, and S. Matoba, 2016: Global warming response of snowpack at a site in northern Japan estimated using multiple dynamically downscaled data. Cold Region Science and Technology, 136, 62-71.